2023年12月3日,习近平总书记在盐城新四军纪念馆宋公碑前仔细阅读碑文,宋公碑再次引起社会广泛关注。

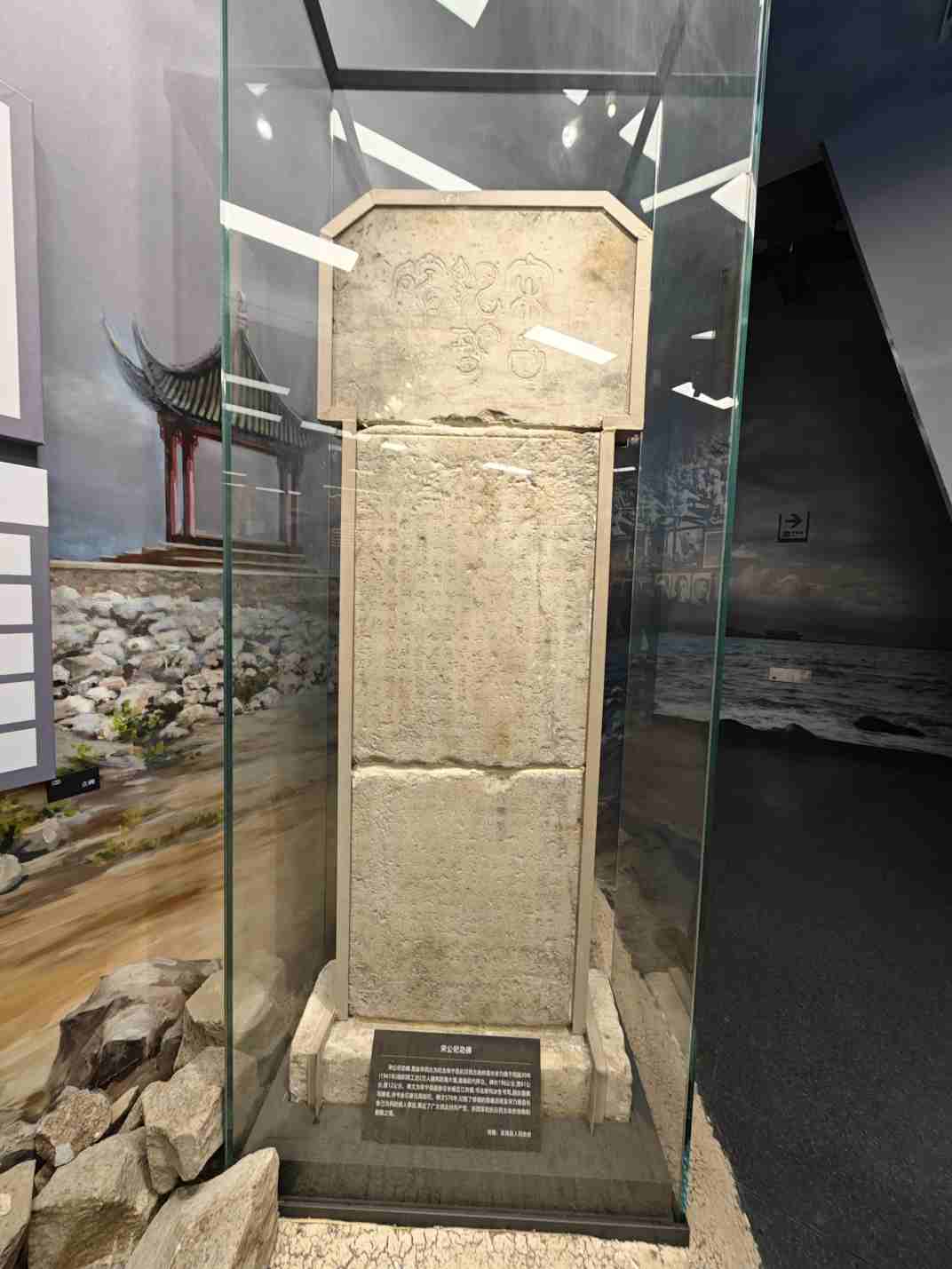

“宋公碑”全称为“宋公纪功碑”,为国家二级文物,是原阜宁县民众为纪念阜宁县抗日民主政府首任县长宋乃德于1941年组织修建捍海堤而立。碑长196厘米,宽61厘米,厚12厘米,为汉白玉石材。宋公碑建于1942年10月,由时任阜宁县参议会副参议长杨芷江撰写碑文,书法家何冰生丹书,顾汝磊题写碑额,金石家汪周刻石,碑文共570余字,生动记载了中国共产党领导的抗日民主政府一心为民、造福百姓的动人故事。

陈列于盐城新四军纪念馆内的“宋公纪功碑”

陈列于盐城新四军纪念馆内的“宋公纪功碑”

阜宁县东北地区濒临黄海,海潮频发,给当地人民群众生命财产安全带来极大危害。仅1939年8月30日发生的海啸,就造成县境近万人死亡。海啸发生后,当地进步士绅杨芷江等人向当时的国民党江苏省政府主席韩德勤呼吁修堤。经过多方努力,韩德勤政府才核准修堤。虽然明令拨款20万元,但几经克扣,所剩堤工费仅11万元。所修海堤偷工减料,敷衍了事,1940年8月1日海啸卷来时崩塌溃决,百姓再次饱受家毁人亡的惨痛。愤怒的民众将这个质量低劣的海堤讥称为“韩小堤”。

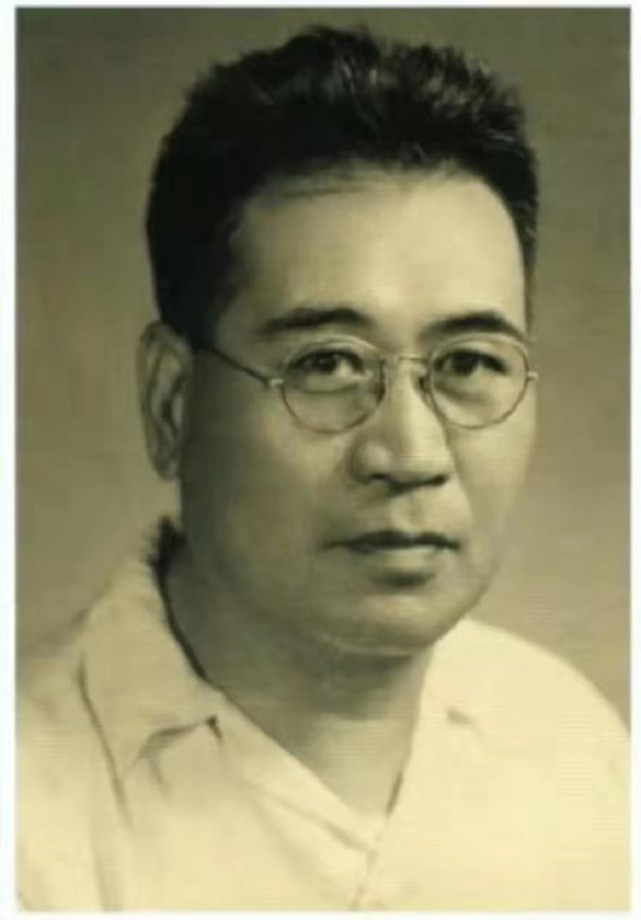

宋乃德

宋乃德

1940年10月,黄克诚率领八路军第五纵队南下解放阜宁县境,当月阜宁县抗日民主政府成立,宋乃德任县长。宋乃德深入民众询问疾苦,目睹满目疮痍,百姓家破人亡,他决心重新修筑海堤,帮助群众战胜水灾。1941年2月,阜宁县第一届参议会召开,田厚斋、计雨亭、邓松三3位议员正式提出修筑海堤的议案。但与会议员生怕重蹈韩德勤政府修堤覆辙,从下午3点讨论到夜间11点,反复辩论达8小时之久,反对修海堤的仍占上风。第二天上午,宋乃德代表县政府表态:全部修堤费用不由人民负担,由县政府以盐税作抵发行公债,日后由政府偿还。抗日民主政府的决心和诚信得到大部分参议员的认同,修筑海堤的提案最终获得通过。

宋乃德亲自担任修堤委员会主任,决定发行修堤公债100万元,按“以工代赈”的办法,分两段实施,先修北堤,后修南堤。新四军第三师部队在人员和财力上全力支持。

修堤过程困难重重。由于国民党政府“韩小堤”的影响,士绅和民众对政府多有不信任,临近北堤预定开工时,只售出公债10万余元。敌伪势力恶意散布谣言,国民党韩顽政府积极配合。他们造谣说:“新四军征修堤坝,是一种欺骗,实际上借此抽壮丁”,“想骗老百姓的100万块钱”。宋乃德与县参议会一同努力,发动士绅购买公债。著名绅士计雨亭主持召开了阜宁县参议会第二次常委会议,决定以区、镇为单位,推销公债,自己率先认购10万元。很快,公债认购达80万元。

1941年5月15日,海堤修筑拉开了帷幕,先后有上万民工参加修堤。面对如此庞大的筑堤大军,粮食和饮水一时成为最大的困难。宋乃德派专人组织了几十辆牛车从30多里外的地方日夜送水。新四军第3师师长黄克诚得知民工粮食短缺,立刻将刚购入的12万元军粮全部无偿接济民工。民工倍受鼓舞,干劲倍增,工程进展迅速,仅用15天北堤即告竣工。

6月,南堤开工后适逢梅雨季节,所筑堤堆遭到水淹雨浇,极不牢固。又逢时疫流行,许多民工病倒,修堤群众提出暂缓施工。得知一线修堤人员人心不稳,正患疟疾的宋乃德不顾高烧,骑马30多公里赶往工地,途中多次从马上摔下,仍坚持前行,及时赶到后与民工同吃同住。众人为他的热忱所感动,留下来继续修堤。

宋乃德全力保障民工的待遇。民工每挖运一方土的工资定为0.27元,这份酬劳相当于韩德勤政府组织修堤时的7倍,所挖土方数量,记录在公示牌上,以保证公平公正。

敌伪势力从未停止对海堤修筑的阻挠和破坏。6月23日,土匪将工程处监工员、县粮食局科长陈景石杀害。宋乃德发布《为尖头洋事告工人书》,稳定民工情绪。黄克诚闻讯,即令8旅23团开赴工地,保卫民工筑堤。八滩区区长陈振东在工地指挥施工期间,被混进区队任警卫班长的敌特出卖,遭10多个匪徒绑架。面对匪徒的威逼利诱和酷刑折磨,陈振东大义凛然,毫无惧色,他说:“我为筑堤而来,今为筑堤而死,死而何憾!”匪徒残忍地将陈振东截去双腿,抛入大海。宋乃德的安全同样遇到威胁,但他毫不退缩。

1941年7月31日,历经千难万险的长90华里的捍海大堤终于竣工。新堤刚建成,恰逢海啸来袭,比1939年海啸更为凶猛,冲击时间延长20多分钟,但新堤岿然不动。沿海地区人民无不欢欣鼓舞。

海堤修成后,抗日民主政府向参议会和民众公布了筑堤费用,为法币51万6986元,发行的公债翌年便由政府全部收回。开明士绅杨芷江献诗道:“范公已往宋公继,拜罢先贤拜后贤”,著名作家阿英撰文称赞此堤为“新四军在苏北最伟大的水利工程建设”。“由南到北一条龙,不让咸潮到阜东。从此不闻冲家祸,每闻潮声思宋公”这首流传于盐阜大地的民谣,道出了万千百姓的心声。为铭记宋乃德和中国共产党抗日民主政府的功绩,阜宁县地方各界人士称此堤为“宋公堤”,以与宋代范仲淹所修筑的“范公堤”相媲美,并公议勒石立碑,以为纪念。

宋公堤遗址

宋公堤遗址