在苏皖边区政府旧址纪念馆的展厅中,陈列着一个造型别致的小座钟,钟面有些斑驳,被安装在一个倾斜的木质底座上。细心的观众可能会发现,钟面上的文字是日文。

李一氓同志使用过的小座钟

李一氓同志使用过的小座钟

1945年,日军在行将失败的前夕,困兽犹斗,垂死挣扎,他们的飞机经常在敌后抗日根据地的上空狂轰滥炸。一天,苏北抗日根据地的地方部队击落了一架日本飞机,时任苏北行署主任的李一氓代表地区党政部门去慰问有功的部队和民兵。到了现场,李一氓看见一个民兵战士从敌机上拆下来一个仪表钟,觉得很有纪念意义,就从自己身上掏出一块怀表,要和民兵交换。他说:你把这个给我,我把这个给你,这样你用起来可能更方便一些。民兵战士很淳朴,笑着说:既然首长喜欢,那就给你,我不要你的怀表。李一氓连忙说:那不行!你不要我的怀表,我也不要你的东西。就这样,李一氓用自己的怀表交换了这位民兵战士手中的仪表钟。

李一氓(左)与黄源在苏皖边区政府

李一氓(左)与黄源在苏皖边区政府

后来李一氓又请人给这个仪表钟安装了一个木质的底座,作为办公座钟使用。从此这只具有纪念意义的小座钟伴随李一氓,从苏北平原到齐鲁大地、从黄海之滨到首都北京,度过了几十年的风风雨雨。

从1942年起直到1946年秋奉命北撤,李一氓在苏皖边区工作战斗了近5年。他曾这样表达自己对边区的情感:“我曾经在这个土地上生活和工作了5年,喝了这个地方的水,吃了这个地方的粮食。我也还记得那些村庄、道路、田野、河流,更记得那些淳朴而勇敢的人民。”

李一氓是一位参加过北伐、南昌起义、长征、抗日战争和解放战争的老一辈无产阶级革命家,是新四军中著名的博学多才的文化人,一生兼具多重身份:诗人、书法家、版本目录学专家、收藏家……陈毅同志曾赞誉他为党内少有的大知识分子;谈到一件作品,学术泰斗钱钟书说,能得到李一氓同志的赞扬不容易。

李一氓与收藏结缘始于1945年抗战胜利。当时,淮阴、淮安、高邮、泰州等文化古城相继解放。在淮阴城,李一氓看到有些战士就将字画铺在地上睡觉,部队转移时也不收拾,十分痛惜,就让警卫员一幅幅卷好收起来。之后李一氓又向熟识的指挥员打招呼,遇到这种情况就帮他收好。一时收集到了几十种字画,中堂、条幅、手卷、册页皆有,山水、花卉、人物俱全。为了搞清字画的作者,李一氓又兴致勃勃地寻来《画史汇传》翻查,这样渐渐对收藏发生了兴趣。在当时淮阴、淮安日常的小市摊上,李一氓也淘到过一些宝贝,如两张散页的郑板桥书法、一方金农款的歙砚……日积月累,李一氓收藏的宝贝要几只大箱子才装得下。然而,到了1949年政协第一届全体会议召开的时候,李一氓将这些珍贵的藏品都交付给苏北代表团,让他们带回,自己只留下了包括小座钟在内的很少几件。

时间到了1985年的中秋,苏皖边区政府旧址的工作人员来到李一氓家,向他汇报纪念馆筹备的情况。李一氓听后,却不太高兴,他认为,苏北地区特别是淮阴地区,是个革命老区,地方经济不够发达,地方筹集到一些资金,应该用于教育事业,培养下一代。把这个钱花在这个上面,他感到心里有点不安。工作人员再三向他解释,这个旧址设立为旧址纪念馆后,不但保存了革命遗址,还会是进行爱国主义教育和革命传统教育的好场所。李一氓听后,就从他的房间里拿出一个小座钟,平静地说:这个给你们,你们带回去吧,这就是我当时在那个办公桌上使用的。

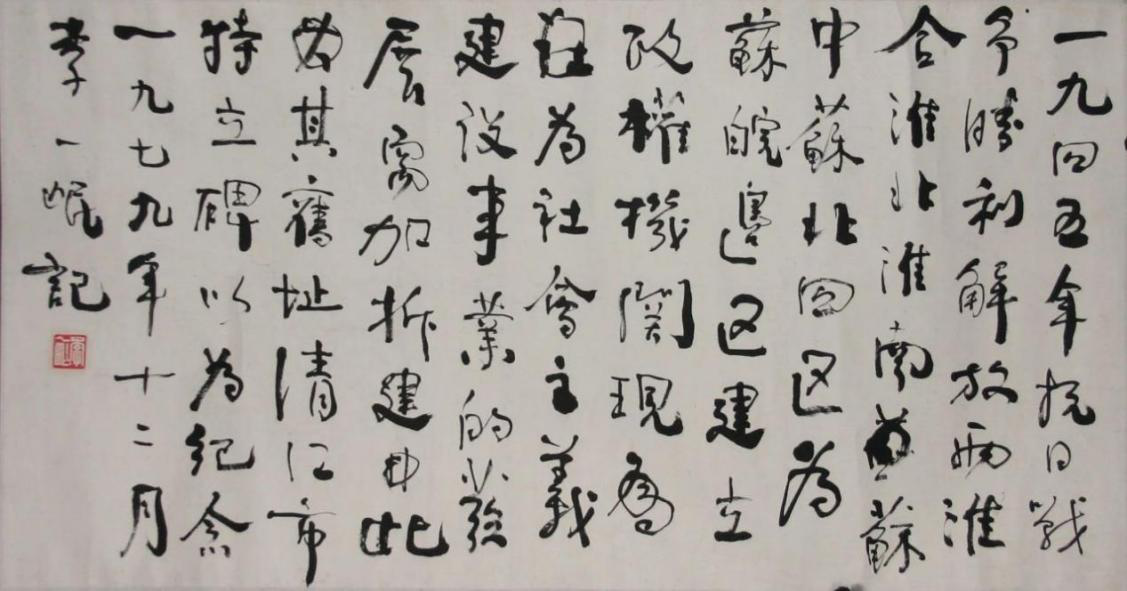

李一氓书《苏皖边区政府旧址碑记》

李一氓书《苏皖边区政府旧址碑记》

李一氓一生为党和人民的事业呕心沥血,历经坎坷跌宕,始终未改其纯朴本色和无私胸怀。1990年12月4日,李一氓溘然辞世。临终前他留下遗嘱:“我的后事从简。只称一个老共产党人,不要任何其他称谓。不开告别会和追悼会。火化后我的骨灰撒在淮阴平原的大地上。”这是他情系淮海大地的最后告白。