郑潭口,位于涟水县城东北30公里,是盐阜、淮海两个抗日根据地联系的纽带,也是日伪军相互联络的咽喉要道。1941年,郑潭口据点经由所谓的日本“堡垒专家”设计,构筑成南北长500米、东西宽300米的坚固工事。四周筑有6米高的围墙,墙外有鹿砦、水壕、土围子、铁丝网四道防线;据点内有7座碉堡,中间为一座高约12米,直径约9米的砖石水泥结构3层大炮楼,可容百人对外进行射击;全据点以碉堡楼为主体,与围墙、地道、暗堡、防线等形成火力配套的完备工事。当时,被日伪守敌吹嘘为“模范工事”。郑潭口据点的守敌是伪军“挺进大队”,共计4个中队600余人。

新四军第3师师长黄克诚决定拔掉这根插入盐阜、淮海抗日根据地之间的“钉子”,并把这个任务交给了第8旅22团。为确保胜利,黄克诚派师参谋长彭雄到第22团加强指挥。彭雄与第22团团长张天云、政委张池明、副团长童世明等一起研究作战方案,决定采取攻点与阻援相结合,四面围攻据点,先打夹壁墙,后攻中心炮楼的战法,对郑潭口进行强攻。为加强火力,彭雄派人到新四军军部借来1门山炮和3发炮弹。

彭雄

彭雄

9月20日凌晨2时,张天云等率第22团出发,拂晓对郑潭口形成包围,并立即挖掘通向据点的进攻战壕。19时战斗打响,2发山炮弹首先击中东南据点的炮楼和中心炮楼,第2、第3营分别从东北、东南两个方向发起攻击。在轻重机枪火力掩护下,主攻的连队推着“土坦克”(用多层湿棉被钉在桌面或牛车上)开路,迅速排除鹿砦,越过外壕,砍断铁丝网,逼近炮楼。战斗打得异常激烈,双方一段段围墙、一个个暗堡、一间间房屋、一座座炮楼进行殊死争夺。经一夜激战,据点内多数工事被攻克,但中心炮楼仍未攻下,还有伪军200余人龟缩在里面顽抗。第22团也伤亡巨大,副团长童世明等30多人负伤,还有不少战士在血战中牺牲。

张天云

张天云

21日凌晨,驻大新集的日军佐藤小队40余人及伪涟水县保安队300余人前来增援,向负责阻援的第22团第1营阵地,连续发起3次攻击,均被击退,第1营和特务连、涟东县总队第7连将增援之敌阻击于据点之外。

天亮以后,第22团各部从东、南、西、北四面连续发起多次冲锋,均未奏效。张天云决定组织“奋勇队”,从炮楼东北角掏洞进去,采取内外夹攻的办法夺取炮楼。他从第6、第9连抽调20名党员组成“奋勇队”,在火力掩护下,随同第8、第11连再次实施冲击。下午,担任正面进攻的第11连终于架设云梯登上炮楼顶端,“奋勇队”也从东北角破墙冲进炮楼,炮楼内的伪军见大势已去,只得缴械投降。

此战,全歼守点的伪军600余人,歼灭来援的日伪军300余人,救出被抓群众100余人,同时缴获了大批武器弹药。郑潭口战斗拔掉了敌军的一颗毒钉,把盐阜、淮海两个抗日根据地连成了一片。这是第3师8旅在苏北的第一次攻坚战,取得了攻坚作战的经验。延安《解放日报》也对这次战斗作了详尽报道并给予很高评价。

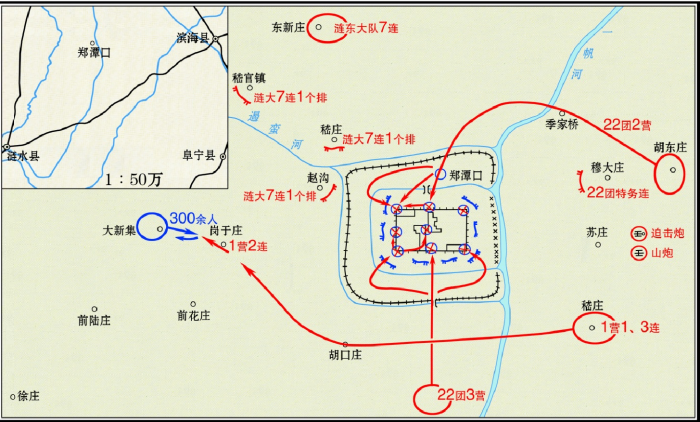

郑潭口战斗经过要图

郑潭口战斗经过要图