2010年,淮安市、金湖县党史工作者来到仙墩庙,实地勘察新四军第二师兵工厂的革命遗址遗迹情况。住在庙里的蒋凌云老人听说有人来调研兵工厂的情况,便主动拿出自己在庙后芝麻地里发现的一枚炮弹。经专家辨认,这是一枚由新四军兵工厂制造的枪榴弹,后收藏于淮安市档案馆。这枚锈迹斑斑、做工略显粗糙的枪榴弹,不仅见证了新四军将士在金湖浴血奋战的烽火岁月,更见证了以“枪炮大王”吴运铎为代表的第一代兵工人,在抗日战争的后方默默奉献的英雄事迹。

新四军第二师兵工厂遗址发掘的枪榴弹

新四军第二师兵工厂遗址发掘的枪榴弹

吴运铎,祖籍武汉,1929年进湖北大冶煤矿当机电徒工。1938年9月参加新四军,先后在军部修械所担任修理工、车间主任、军工部子弹厂工务主任等职。1939年5月加入中国共产党。

1941年9月,吴运铎奉命带领8名技工来到高邮县金沟区平安乡小朱庄(现金湖县金南镇福寿村)筹建兵工厂。吴运铎和战友在小朱庄北村借用了两间草房,建起了一座“茅屋工厂”,就此开启了新四军二师兵工厂艰苦而辉煌的历程。

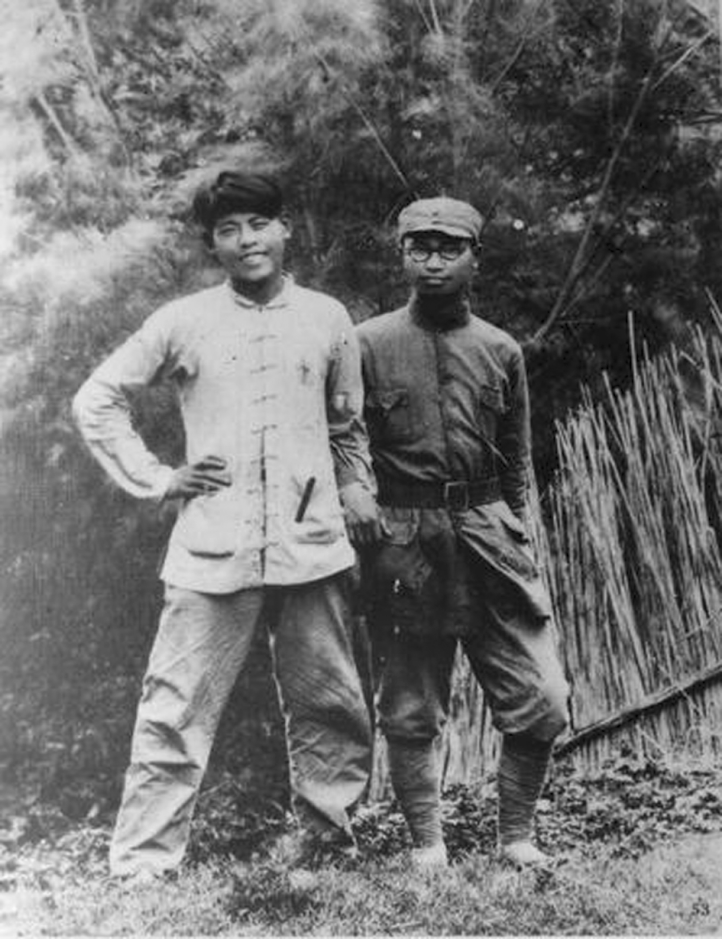

吴运铎(左)与新四军二师军工部部长王新民合影

吴运铎(左)与新四军二师军工部部长王新民合影

筹建之初,由于日伪顽的封锁,兵工厂急需的机器、工具、原材料等极度短缺,在这样的条件下建厂可谓是困难重重。在二师首长、军工部领导,县区政府和根据地广大群众的大力支持和帮助下,吴运铎带领同志们因陋就简,就地取材,没有原料,他就带着同志们每天走村串户收购木炭、废铜烂铁、土硝等。国民党政府曾准备在蒋坝一带造水闸,后南京沦陷,一批钢材和破旧机器被沉入三河。区委组织打捞工程队,动员几百名群众潜入河底打捞出一批钢材,解决了制造子弹冲床丝杆急需的钢材。经过一段时间的努力,吴运铎终于制成耐高温的坩埚,还设计制造了退火手摇鼓风机。

与此同时,军工部将吴运铎设计研制的冲压子弹大型冲床以及螺旋冲床、生产迫击炮弹的机床设备运到了兵工厂,并通过敌占区的关系,运来了皮带车床、皮带钻床、牛头刨床。两间茅屋很快就容纳不了这么多的机械设备和原材料,急需要找到更大的厂房。有人提出小朱庄西北边有个仙墩庙可用作工厂,在征得住持同意后,吴运铎安排民工将“茅屋兵工厂”的部分车间搬到了仙墩庙。他们在大雄宝殿安装了机床,建成一个机械加工车间。在庙门外搭起席棚,用土砖垒成打铁炉,支上风箱和铁砧,建起锻工车间和翻砂车间。经过多次试验、改进,一座年产60万发子弹的兵工厂初具规模,一批批子弹源源不断地送往前线。

工厂建成不久,新四军从日军手里缴获了一批报废的迫击炮弹,而吴运铎的任务就是修理好它们。吴运铎之前从来没有接触过迫击炮弹,他把一颗炮弹拆开,仔细研究它的构造和原理。很快,吴运铎就找到这批炮弹的问题:缺少引爆的雷汞。当时没有条件去买制造雷汞的原材料和设备,只能从旧炮弹中提取。吴运铎每次都小心翼翼地从雷管里提取雷汞,然而意外还是发生了。在一次实验中,雷管突然爆炸,正在专心研究的吴运铎根本来不及反应,就被炸晕了过去。等他醒来,左手只剩下一根手指,左眼近乎失明。牵挂着研究进度的吴运铎根本无法安心养病,身体稍微好转就迫不及待地回到工作岗位。不久后,这批炮弹被成功修复,送到了前线。

1943年初春,新四军二师师长罗炳辉要求吴运铎研制一种能单兵使用,且威力大射程远的新武器。接到任务后,吴运铎立刻在有限的书刊资料里仔细翻阅,终于在一本杂志上找到一篇介绍枪榴弹的报道,通篇仅有300余字。他从中得到的唯一信息就是枪榴弹是用步枪发射、钢片压制的小型炮弹。他又通过研究从战场上收集到的掷弹筒和各种迫击炮弹,逐渐形成了枪榴弹的雏型。在具体研制时,没有测试膛压设备和设计数据,吴运铎就自己动手做筒子量直径。打一枪就量一量,多次重复试验获得基本数据。接着就是要攻克调节控制枪榴弹的射程难题。吴运铎拿着设计草图去车间征求意见,最后决定参照车床上转换齿轮装置原理来设计,后经过反复试验终于顺利攻克了难题。半个月后,第一批枪榴弹和第一枝枪榴弹筒造出来了,但射程不理想,只能达到二百三四十米。吴运铎又连夜攻关,对图纸进行了多次修改,换上重新配药的子弹后,枪榴弹射程达540米,终获成功。

1943年8月17日,日伪军来四合墩一代“扫荡”,为保护群众生命财产,新四军二师在六合县桂子山奋勇阻击敌人。日伪军企图集中力量拿下无名高地,连续进攻六七次都被新四军击退。战斗中,新四军拿出吴运铎研制的枪榴弹,向敌人突然射击,敌人没料到新四军会有如此先进的武器,被打了个措手不及,在被毙伤近300人后狼狈逃走。吴运铎研制的枪榴弹第一次用于实战便大放异彩,并在其后的战争中发挥了积极作用。

抗战时期,吴运铎和战友们克服重重困难,研制了枪榴弹、地雷、平射炮等一系列武器,实现了新四军从“没有枪,没有炮,敌人给我们造”到“没有枪,没有炮,我们自己造”的伟大转变,大大提升了部队的作战能力,为取得抗日战争的胜利做出了巨大贡献。