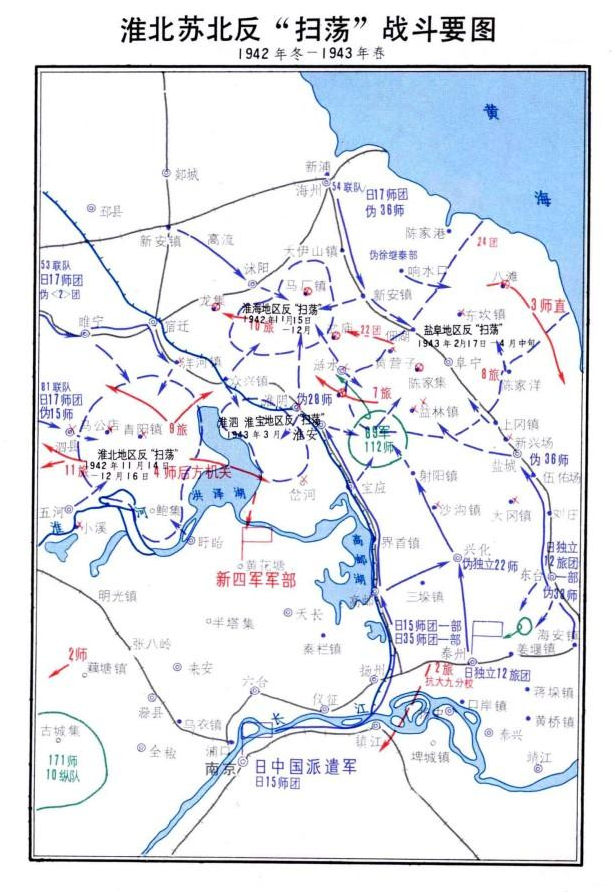

1942年11月15日,日军以第17师团滕原联队步兵2000余人、骑兵400余人为主,加上伪军李实甫部、徐继泰部及各县警备大队等,共计7000余人,对新四军苏北战略区的重要组成部分——淮海区抗日民主根据地——发起空前的大“扫荡”。敌采取分进合击战术,由泗阳、沭阳、淮阴、涟水县城及南新安镇(今灌南县治)等地分路出动,直趋根据地中心区,向区党政军领导机关所在地沭阳小胡庄、张圩子等地奔袭而来。

面对来势汹汹的敌优势兵力,新四军第3师7旅、10旅为避免与敌决战,在地委书记金明、军分区司令员刘震的统一指挥下,以一部分主力在各县武装和民兵的配合下,在根据地内开展游击作战,分三路对来犯之敌予以阻击:主力一部和沭阳独立团于小店子、塘沟、马渡一线顽强阻击牵制北路之敌;19团于丁集阻击由淮阴出犯之敌;29团于杨口佯动,阻击迷惑敌人,而后灵活跳出敌人合围。主力部队则和淮海区党政军领导机关在各部队掩护下,及时跳出敌人的合击圈,顺利地转移到泗沭地区。

敌合围扑空后,恼羞成怒,更加疯狂地在淮涟地区及六塘河两岸古寨、徐溜等中心地区反复“清剿”,意欲寻歼新四军主力和领导机关。此时,主力部队又从敌军各部间隙穿插回到根据地,机动灵活地与敌周旋,在展开广泛游击战的同时,寻找战机,在外线打击敌人。沭阳、淮阴、涟水等县的独立团,亦相继对敌伪官田、十字桥等据点进行袭扰,予敌很大威胁。

敌为控制淮、涟、沭地区,从11月28日起,又展开了第二次大“扫荡”。这次“扫荡”,日伪一边找新四军主力作战,一边在沭淮、泗沭、宿淮、沭赣、淮海、新宿等公路及六塘河、沭河沿岸地区安设据点、构筑碉堡、修建公路,并成立维持会,进行反共宣传,建立防共自卫队,实施各种伪化措施,妄图由点到面扩大其占领区。淮海区的土匪武装也积极配合敌人的行动,作日伪军的帮凶,妄图推翻抗日民主政权。

为粉碎日寇对淮海区抗日民主根据地分割封锁、加强伪化的阴谋,转移至外线的军分区机关及主力陆续返回根据地,并遵照新四军军部于12月12日发出的《关于淮海区斗争的方针》指示,以主力加强地方武装,同时大力发动群众、依靠群众,分散进行游击。分区部队和广大人民群众对敌发起了大规模的交通破袭战,使纵横全区的7条主要交通干线大部变成车辆不能通行的交通沟。与此同时,10旅兼淮海军分区命令各主力部队向敌人展开反击,先后攻克了宋圩、姜圩、永兴圩、小钱圩、孟头庄、小金圩等据点,消灭了伪匪宋登华等部。主力和地方武装及民兵还到处袭击日伪据点,打击出扰之敌。仅半个月内就进行大小战斗73次,粉碎了敌人的扫荡,毙日军军官2人、士兵70人、伪军156人,伤日伪军270余人,俘日军35人、伪军95人。

经一个多月的斗争,区党委带领全区军民予“扫荡”之敌以沉重打击。到1942年底,日伪军被拖得精疲力竭,大部兵力陆续撤回原防,抗日民主根据地开始逐步得到恢复。