发生在1944年6月的耙齿凌战斗是新四军在苏中继车桥战役之后取得的又一次大捷,这次惊心动魄的白刃战在南通博物苑馆藏文物《苏中四分区反“清乡”形势图》上有显著标明。这张由苏中四分区江海报社印制的套色地图,清楚地勾画出日伪军竹篱笆封锁线框围区域,并用红点标明当时开展游击战的地区,其中位于西北方向“清乡”区外沿赫然标注“六月廿二如中白刃歼灭战的地区”(据亲历者彭德清回忆,白刃战实际发生时间为次日即6月23日),红色的字迹在泛黄的纸上依然清晰,仿佛一场狭路相逢勇者胜的白刃格斗就在眼前。

苏中四分区反“清乡”形势图

苏中四分区反“清乡”形势图

1944年6月,正在宝应县休整的新四军一师三旅七团接到粟裕师长的命令,返回苏中四分区开展反据点攻势。6月22日夜,部队行进至李堡。次日上午8点左右,部队分左右两梯队进入如中的耙齿凌。按照原定的行军路线,由李堡穿过如中,过丰利坝到如东归建,准备参加南坎战斗。行进中,左前方不断传来阵阵枪声。

原来,6月23日这天,驻栟茶日军加藤中队100 余人和伪军第二十六师欧阳志诚部 400 余人,利用晨雾奔袭如中地区,妄图寻歼我如皋县党政军机关。日伪军先与如皋警卫团一部遭遇,得势后向北窜到耙齿凌,未曾想到又与我新四军七团主力不期而遇。

团侦察员报告说,一股敌人从东南方向杀来,距团部只有一二百米,由于四周芦苇茂盛,敌人一时还没有察觉七团。面对突如其来的敌情,七团团长彭德清当机立断:“咬住它,吃掉它!”

耙齿凌所在地为河滩,因一条河从这里弯了9道弯,形成耙齿状的地形,所以被当地群众称为“耙齿凌”。彭德清命令重机枪连占领有利地形,对敌展开火力压制,又命令团教导队队长秦镜(兼任一营副营长)带领教导队夺取要点,阻止敌人的进攻;同时调后卫二营立即跟进,一营从侧翼迂回包抄敌人。前卫的三营听到后面密集的枪声,也立即回援,对敌人形成了合击。七团教导队队长秦镜率先拔出驳壳枪,大喝一声“跟我来”,就飞也似地冲向敌人阵地。百十名教导队队员紧跟其后,冒着敌人的枪弹奋勇冲杀。敌人遭到突如其来的阻击只得退到干沟两旁,双方形成对峙局面。

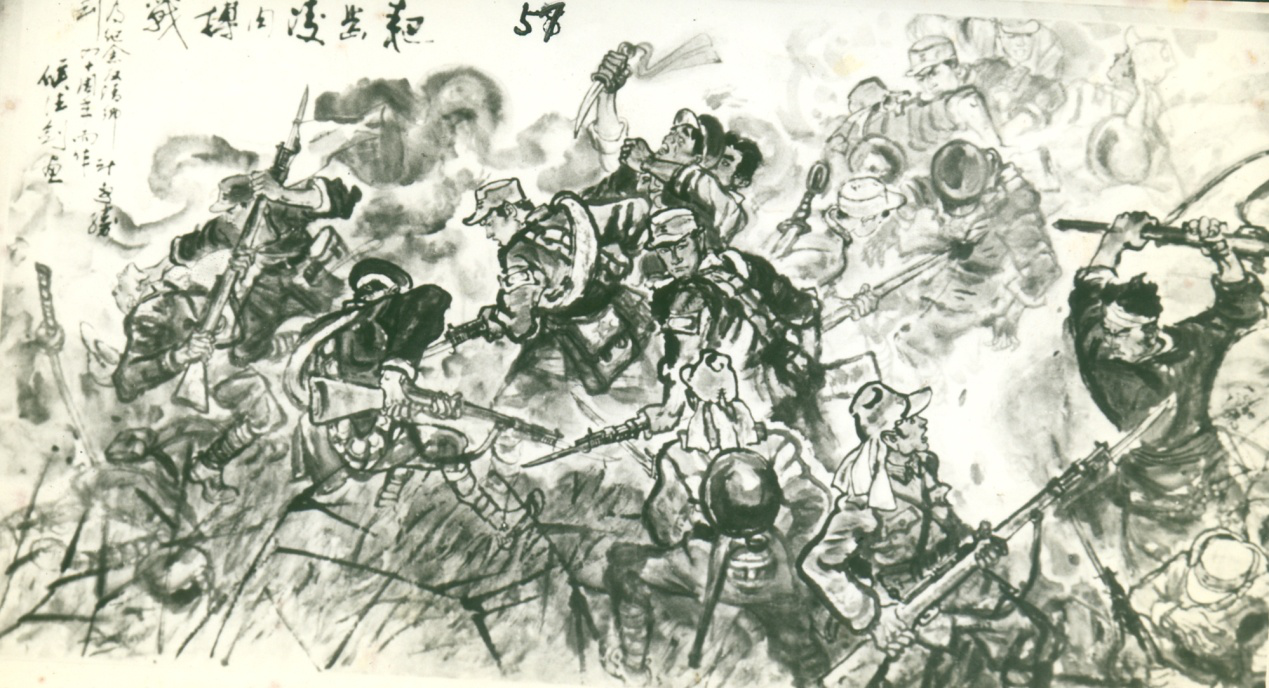

耙齿凌肉搏战(侯德剑画)

耙齿凌肉搏战(侯德剑画)

这时,负责围攻的一、三营与敌人面对面展开了白刃格斗。彭德清立即调来六连,命令他们插进纵深地带的乱坟包,那里有40多名日军和百十名伪军,还有日军的指挥官。在火力掩护下,六连100多位勇士迅速向敌人冲去,100多把刺刀对着穷凶极恶的敌人展开了白刃格斗,把敌人逼进了乱坟包。

一营的战斗英雄“飞将军”陈福田一人独挑三个日军,一个被他刺穿了胸膛,另一个被挑着脑袋撂倒,第三个日军朝陈福田打了一枪,陈福田身负重伤后,仍赶上去还他一刀,牺牲后还紧紧压在敌人身上。六连连长彭家兴在追击日军指挥官时中弹牺牲,指导员袁俊也负了重伤。这时司号员黄七挺身而出,用号声鼓舞大家奋勇杀敌,为连长报仇!他英勇地刺死两个日军,在刺第三个日军时不幸被刺牺牲。三营副营长吴景安率一个班在前侦察时,刚好与向左突围的日军遭遇。吴景安带着战士们以一当十,英勇阻击,不幸牺牲。

战斗进入尾声,几名日军向南逃窜,秦镜只身向南追去。他先是用手榴弹消灭了几个日军,又用刺刀与一个日军拼杀,并在日军举枪时抢先射击,一枪将其击毙。他捡起掉落的日军军帽,上面赫然写着“加藤大尉”。

耙齿凌战斗打响后,地方武装和区队民兵也纷纷赶来助战,帮助围捕逃窜的日伪残兵,周边村子里的农救会、妇救会以及儿童团,在党组织的领导下也赶来支援,救伤员、抓俘虏、为七团指战员送水送饭。

七团在地方武装密切配合下,经过3个小时激烈枪战,特别是近距离的肉搏战,一鼓作气,大获全胜,击毙包括中队长加藤在内的日军100多名、伪军100多名,生俘日军14名、伪军100多名。

耙齿凌战斗纪念碑

耙齿凌战斗纪念碑

抗日战争胜利后,为了纪念在耙齿凌战斗中光荣牺牲的吴景安等93位烈士,耙齿凌所在地先后更名为景安乡、景安区。1946年,景安区委修建烈士陵园。1952年重建,之后几经修缮,并建成纪念馆。耙齿凌战役烈士陵园现为南通市文物保护单位,成为人们开展爱国主义教育、弘扬革命斗争精神的重要场所。