战争年代,曾经有这样一群人,他们为了革命工作需要更改了自己的姓名,切断了与家庭的联系;他们常年战斗在敌人的心脏,时刻面临着死亡的威胁;他们的成功没有掌声,却用忠诚诠释了担当。

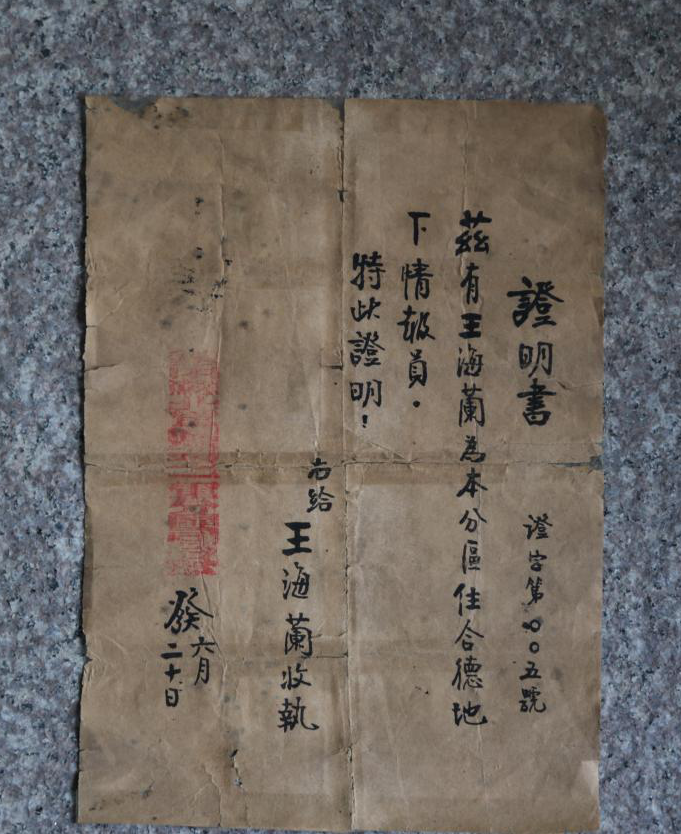

王海兰的地下情报员身份证明书

王海兰的地下情报员身份证明书

在中共华中工委纪念馆里,保存着一件十分珍贵的文物——“证明书”,内容是“兹有王海兰为本分区住合德地下情报员,特此证明” ,落款印章是“华中苏北军区第十一军分区司令部”。这是江苏省仅存的一份证明地下情报员身份的文件,在全国也极为罕见。

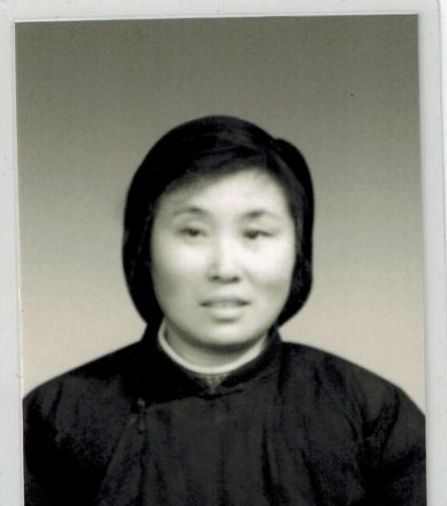

王海兰

王海兰

这份身份证明书的主人就是王海兰。1920年,她出生于射阳县通洋镇一个贫苦的农民家庭,母亲在街上摆香烟摊,父亲在地主家打长工,生活虽然贫困但也算安定。1938年的一天傍晚,父亲像往常一样,从地主家做工回来,在路上碰见了一群日本鬼子,他们从他身上搜不到任何财物,便不分青红皂白地将他给活活打死了。不久,日军“扫荡”通洋小街,放火烧毁了她家仅有的两间茅草屋,这一切激起了王海兰的满腔悲愤和怒火,也使她产生了参加革命的愿望。她白天帮母亲在街上摆摊,晚上就跟同村的人学习文化知识。

1939年,共产党员刘一坤在通洋开展地下工作时知道了王海兰的遭遇,通过买香烟与她接触了几次,他发现王海兰胆大、心细,有一定的文化基础,政治觉悟比较高,对日本鬼子有刻骨仇恨,就有心培养她做地下情报员,为新四军传递情报。在几次情报传递的试探考验中,王海兰都出色地完成了上级交给她的任务,党组织正式同意她担任合德地下情报站情报员。

从此,她便把自己一个普通老百姓的生命与轰轰烈烈的中国抗日战争、解放战争伟大事业紧密相联。

她无数次冒着枪林弹雨和生命危险,凭着智慧、果敢,将情报藏在发髻里、衣服或是鞋底夹缝里,躲过了敌人一次又一次的盘查,每一次都将情报准确无误地送到指定地点,安全地交给联络人。

1943年深冬,有封很重要的急件要送到通洋河西的新四军驻地,偏偏王海兰刚出生不久的孩子正在发高烧,丈夫在外地办事还没有回来。怎么办?去送信,孩子那么小,没人照顾;留下来,贻误了军情,会给部队带来很大损失。她心急如焚,最后,还是牙一咬,心一横,趁着夜色,绕过封锁,辗转将信送了出去。可是,等她急匆匆赶回家时,躺在床上的孩子脸烧得通红,哭得出不了声,奄奄一息,她内疚得抱着孩子失声痛哭。她送出的这份情报,使新四军军及时调整了作战方案,并且打了一个漂亮的伏击战。

解放战争时期,她接受组织安排,留在射阳继续从事情报联络工作。她的出色表现受到了苏北军区领导的高度肯定,1947年6月,苏北军区第十一军分区司令部为她颁发了身份证明书。从接到证明书的那刻起,她便视若珍宝,仔细地用桐油纸包裹起来,悄悄地塞进了自家老屋的墙缝里。

从1939年王海兰被发展成为地下情报员,到1949年中华人民共和国成立,王海兰从事情报工作整整十一年,为我党传递了大量的重要情报,默默无闻地为革命事业作出了贡献。由于保密工作做得好,除丈夫外,她身边所有的亲戚、邻居没有一个人知道她的身份。

新中国成立后,她没有向组织邀功请赏,继续隐姓埋名当一名普通的家庭妇女。这份证明书也被她珍藏在家中多年,不为外人知晓。2007年华中工委纪念馆建成开放之时,她将这份珍贵的文物无偿捐赠给了纪念馆。

苔花如米小,也学牡丹开。王海兰只是隐蔽战线上众多情报员中的一个,普通得不能再普通,但正是普通的她们,用自己无私的奉献,诠释了信仰的力量。