“叮叮当,叮叮当,家家打铁造钢枪。支援咱们新四军,抗日救国保家乡……”1941年春天,这首童谣广泛传唱于苏北马厂镇的大街小巷。

马厂是苏北地区历史名镇,位于江苏省沭阳县城以东20多公里处,因元末朱元璋屯骑兵于此而得名。马厂镇一带的铁匠们素有打造土枪、土炮的传统,这个历史可以追溯到清光绪年间。当地流传着“程家锄头曹家刀,手艺精巧火头好,姓崔师傅真能干,祖传会造土大炮”的民谣。全民族抗日战争开始时,马厂街上就有四五十户铁匠造枪,附近农村和汤涧、李恒、小店等小集镇上也有不少人会造枪,主要造的都是仿汉阳造七九步枪。

在烽火连天的岁月里,要组织传统铁匠们大批量制造质量过硬的枪支、刺刀、子弹等,是一件非常不容易的事。1940 年 8 月,八路军第五纵队主力进入淮海区抗日,枪支弹药缺乏,得知马厂街一带有一批铁匠会造土枪,迅即派员帮助地方党组织把这些人员组织起来,成立了沭阳县抗日救国铁工工会(简称“铁工会”)。1941 年 5 月,铁工会改选,为加强对铁工会的领导,刚刚在盐城抗大五分校学习结业的上海姑娘、共产党员姜剑英受中共淮海区委和淮海军分区的委派,到马厂任铁工会指导员。

在去马厂途中,姜剑英一路上都在想象着造枪的机器、车间和各种设备。可到马厂一看,这里既没有厂房,也无车床、钻床,每户仅有1只红炉和几把锤、钻、钳、锉等工具。她想,就凭着这些原始的工具,能将精密度很高的钢枪制造出来?当亲眼看着工人就用这些简单的工具,制造出了枪的零部件,姜剑英既惊奇又敬佩。当时,马厂的一个手艺高超的铁匠要半个月才能造1支枪。为了提高工作效率,姜剑英和铁工会的会长吴锡昌、副会长岳寿廷一起整顿并发展铁工会。此后,马厂铁工会紧紧依靠地方党组织,不断对工人进行“造枪为抗日,造枪为革命”的政治思想教育,克服重重困难,带领会员们头一个月就生产了土枪400多支。从此,人们风趣地称姜剑英为“姜铁头”。

沭阳马厂制造的锤、台钳、铲刀、铁锹

沭阳马厂制造的锤、台钳、铲刀、铁锹

姜剑英领导铁工会不久,马厂铁工会又成立南园、北园、厂东三个铁工分会,附近的章集、小店、汤涧、李恒等乡镇会造枪的铁匠也都分别成立了铁工分会,还吸收了一些学员,造枪铁工会成员由原来的 300 余人很快发展到700 余人。为了从管理上和技术上切实解决造枪的质量问题,铁工会挑选一批技术较高的工人在马厂西街成立造枪实验组,组织技术攻坚,提高工作效率和产品质量,同时发动各分会成立“合伙组”,十个、八个铁工为一组,实行“一条龙生产”,并制定造枪责任制等。此后,质量快速提升的“马厂造”逐渐赢得了响当当的口碑和名气。许多制作精良的枪支送到部队,战士们都反映说:鬼子的“三八式”“大盖板”也不比“马厂造”强!

一天,新四军七旅送一挺“捷克式”轻机枪到马厂修理。岳寿廷把机枪拆开端详许久,便找吴锡昌商量:“我们大大胆子,仿照它做一挺怎么样?”吴锡昌说:“好,这样可以多消灭敌人。”他们找来技术最好的工人一起研究,大伙都说“能行”。于是,大家用“手刻钢,牙啃铁”的精神,你造这个部件,我造那个零件,10来个人干了一个多月,一挺“仿捷式”机枪造出来了。但是,头一次会不会打炸了,谁也说不准。为防万一,他们把机枪绑在树上,扳机扣上长绳,用力拉绳子,打了第一枪。枪膛没炸,但第二下却拉不响了。大伙又把机枪拆开来,对照原枪细细研究,发现是“跑闩”不合格,于是重新做了一个换上去,终于打响了。就这样,第一挺机枪在马厂诞生了。

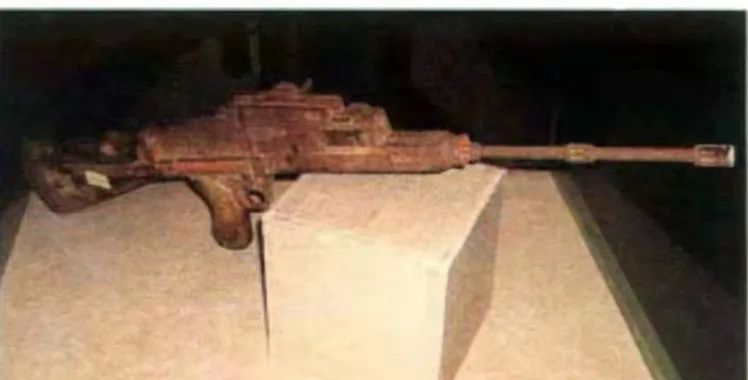

马厂铁工会手工仿制的捷克式轻机枪残件(枪管、导气管和两脚架都已缺失)

马厂铁工会手工仿制的捷克式轻机枪残件(枪管、导气管和两脚架都已缺失)

在敌人疯狂“扫荡”的日子里, 马厂铁工会与敌人巧妙周旋,一天也没有停止造枪。当时,由于工人们分散在乡下活动,物资极为困难,没有钢材、没有煤炭,中共淮海区委和沭阳县委就千方百计设法帮助解决。灌云县游击队听说马厂造枪没有钢材,就组织人到海州日军霸占的磷矿上扒小轨道取铁,支援造枪。这种众志成城支援造枪生产的精神,对马厂铁工会鼓舞很大。工人们都开动脑筋,想方设法用最少的钢铁,造出最好的枪。

在造枪的同时,马厂铁工会还想方设法克服一切困难,组织生产部队急需的子弹和手榴弹。小店分会副会长陈泰山和工人们研究用铜钱和自制的火药铸造弹壳、弹头,试制子弹。经多次试验,终于试制成功,工人把这种子弹叫做“泰山号”,曾经最多一个月造出1.5万多发子弹。

在整个抗日战争时期,据不完全统计,马厂街一带共制造了7000 余支步枪、20多挺机枪和冲锋枪、5000多把刺刀,还有一大批其它武器、子弹,不仅为淮海区地方武装和广大民兵打击敌人提供了重要武器,而且还部分输送到盐阜、山东解放区,为支援这些地区夺取抗战胜利作出了贡献。