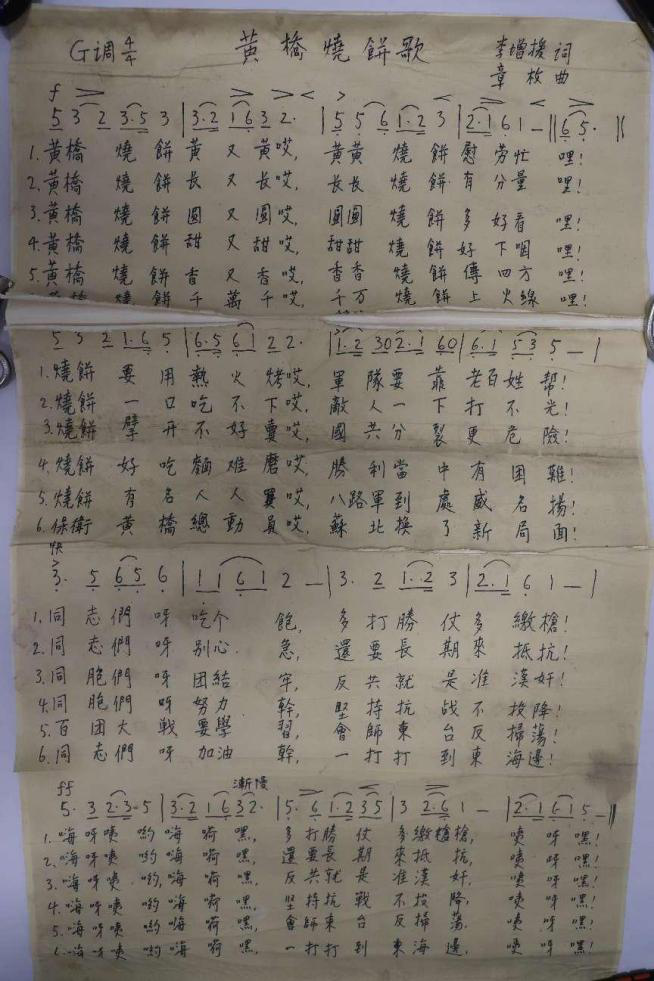

黄桥烧饼是江苏省泰兴市黄桥镇的特产,它显身扬威于新四军黄桥保卫战,后来随着脍炙人口的《黄桥烧饼歌》香飘天下。“黄桥烧饼黄又黄哎,黄黄烧饼慰劳忙哩!烧饼要用热火烤哎,军队要靠老百姓帮!……”目前,《黄桥烧饼歌》的原始手稿保存在新四军黄桥战役纪念馆,为国家二级文物。

章枚手迹《黄桥烧饼歌》

章枚手迹《黄桥烧饼歌》

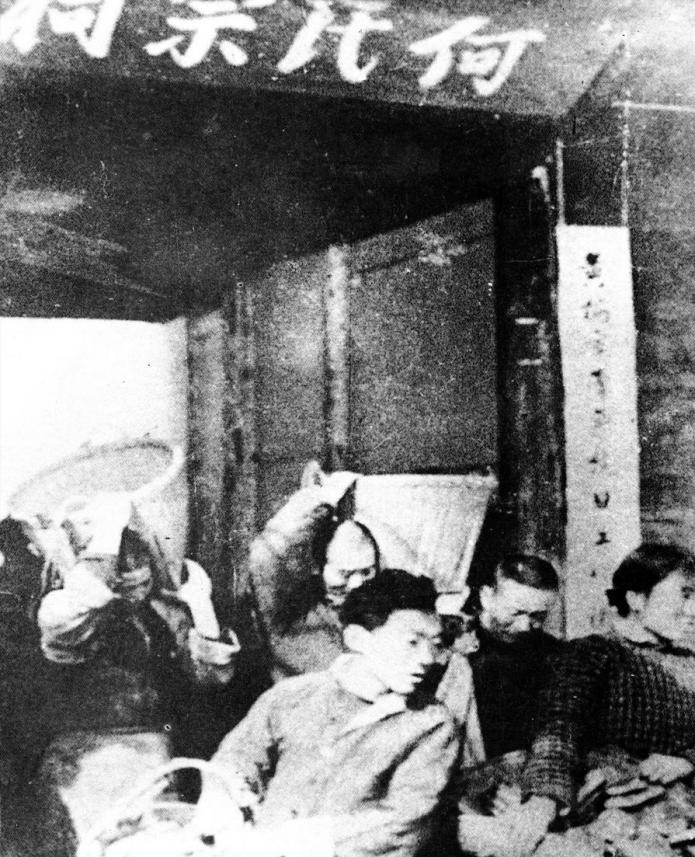

抗日战争进入相持阶段后,国民党顽固派不断制造反共军事磨擦,并将磨擦重心由华北转至华中。1940年7月,新四军东进黄桥,创建抗日民主根据地。当时新四军在黄桥仅有7000多兵力,国民党顽固派韩德勤部在苏北则拥兵数万,且装备精良。10月,韩德勤部进攻黄桥,新四军奋起反击。在隆隆的枪炮声中,黄桥人民纷纷行动起来,上千名青壮年火线参军,数千户群众用门板、铺板做出担架,帮助新四军构筑工事……尤为感人的是,镇外战火纷飞、镇内炉火通红。为了让新四军吃饱肚子有力气打仗,黄桥镇几乎每家每户都在日夜不停地做着各式烧饼,全镇18家磨坊、66家烧饼店更是昼夜开工赶制烧饼。敌人火力封锁了交通要道,人民群众就手提肩扛,冒着炮火将做好的烧饼送上前线。经数日激战,新四军一举歼灭韩德勤部万余人,取得黄桥决战的胜利,打开了苏北抗战的新局面。

黄桥人民慰劳新四军

黄桥人民慰劳新四军

黄桥决战期间,新四军苏北指挥部战地服务团文工团团员在黄桥郊区做宣传发动工作,亲眼目睹群众拥军支前的场景,深深感动于群众的一片诚挚之心。决战结束后,战地服务团剧团主任李增援、作曲人员章枚、党支部书记林琳、编剧人员王于畊在黄桥镇一家小店吃烧饼、喝豆浆。当他们谈及群众的支前热潮,才华横溢的青年艺术家李增援心潮澎湃,创作激情如潮水般涌出,拿起一块烧饼脱口而出:“黄桥烧饼黄又黄,黄黄烧饼慰劳忙。”接着,几个人就一句一句地编起来。在一阵感慨和一唱一和中,一顿早饭结束了。王于畊、林琳嘱咐李增援将大家的感言整理写成完整的歌词。李增援即兴挥笔,一鼓作气完成歌词,然后交给章枚谱曲,《黄桥烧饼歌》就这样诞生了。其后,随着新四军的征战脚步,《黄桥烧饼歌》很快传遍大江南北,影响深远,并于解放后作为抗战歌曲范例载入《抗日战争歌曲集》和中国革命音乐史册中。

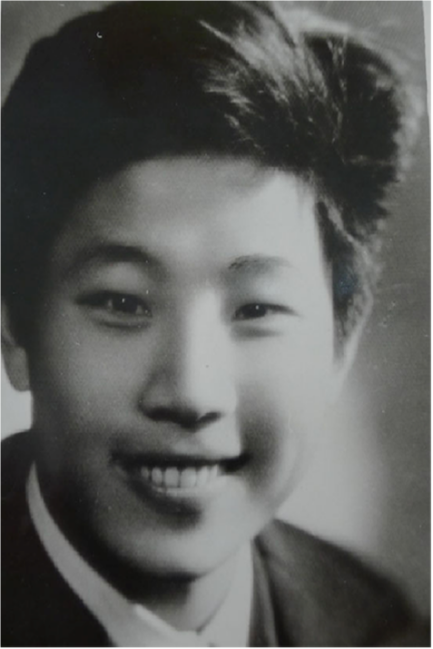

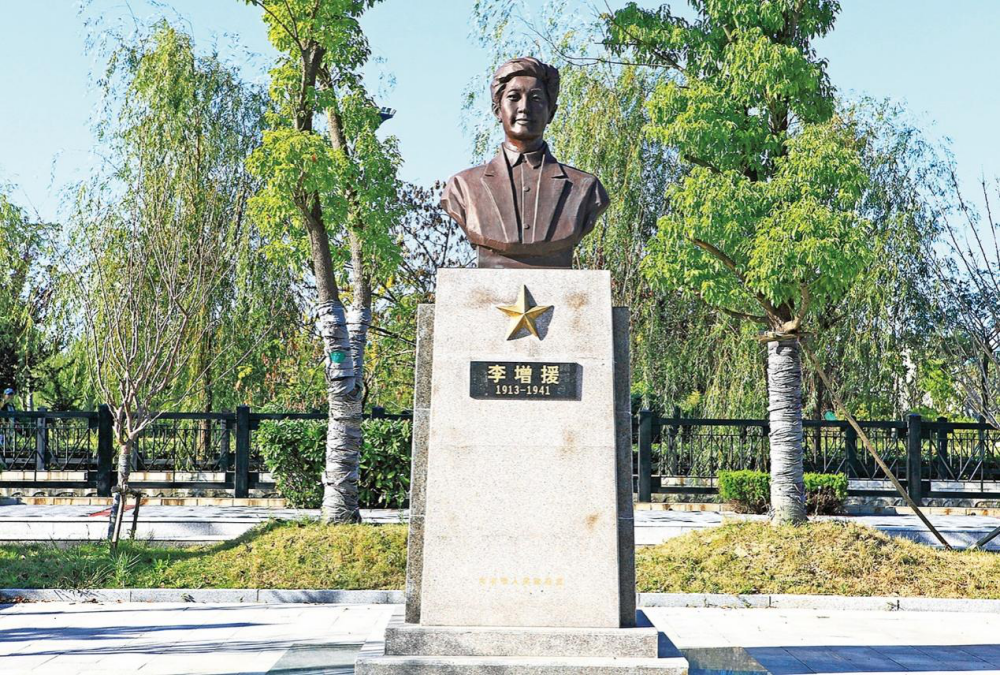

李增援

李增援

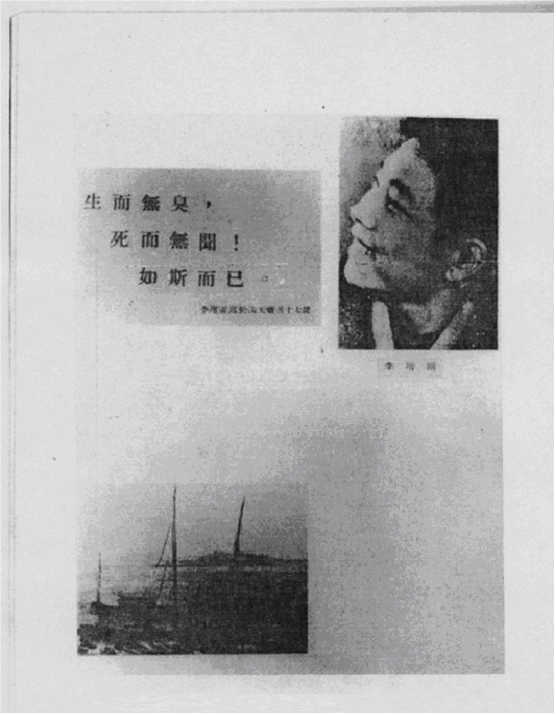

《黄桥烧饼歌》的词作者李增援,原名李增园,1913年6月出生于山东省莱芜县北水区(现为莱芜市寨里镇太平街村),1928年加入中国共产党,1933年考入上海美术专科学校。1935年曾于美专毕业纪念册照片和代表作旁留下一句吐露诚挚初心的话:“生而无臭,死而无闻,如斯而已”。以后,李增援入读南京国立戏剧专科学校。他1937年参加新四军,先后担任新四军战地服务团戏剧组组长、剧团副主任、新四军苏北指挥部战地服务团剧团主任、新四军一师战地服务团剧团主任等职。

李增援画像、格言、毕业设计

李增援画像、格言、毕业设计

1941年2月,李增援因病随新四军一师卫生部从东台转移到大丰东团镇董家祠堂。21日上午,日军乘3艘汽艇从兴化出发偷袭西团镇。为掩护西团镇龙王庙重伤员转移,少数武装人员及李增援等轻伤病员主动向敌人开枪,吸引敌人的火力。战斗中,有5人英勇牺牲,后被安葬在西团东郊。因战事紧张,5位烈士的名字当时无人知晓。1958年平坟,当地部门将这5位烈士的遗骨迁葬至东团烈士公墓,墓碑上没有名字。

李增援自1935年离开家乡,便与家人失去联系,他的事迹在家乡也无人知晓。1988年7月的一天,原新四军一师卫生部指导员宗瑛向时任大丰县委党史办公室陈海云询问:“你们知不知道1941年2月日军汽艇偷袭西团时牺牲的一名烈士名叫李增援?”陈海云如实回答说不知道。英雄壮烈牺牲却无人知晓,陈海云扼腕叹息!从此,他开始了执着六年的寻人之旅。

陈海云先向西团的老同志寻访,又通过江苏省委党史工作办公室找到《黄桥烧饼歌》的曲作者章枚,接着找到李增援当年的战友林琳、王于畊等。后来,陈海云前往南京第二历史档案馆,翻阅国民党教育系统档案,在三个没有标明年代的卷宗里找到“李增园”的毕业照、自画像、毕业论文和学籍卡等,又几经周折,找到他的老师和同学。这样,历时六年,陈海云秉持一片诚挚初心,奔波上万里,足迹遍及山东、江苏等地,寻访数百人,终于把李增援在外求学、参军入伍等情况都一一了解……

1992年,陈海云来到李增援的家乡,向他的家人和村民详细介绍了李增援求学、参军和牺牲的情况,整个村子沸腾了。1994年12月31日,李增援被追认为革命烈士。为纪念李增援烈士,西团镇为他重新立碑塑像;寨里镇将太平村小学更名为李增援小学。

李增援烈士塑像

李增援烈士塑像