抗战时期,中共地方组织和抗日武装在太滆抗日游击根据地先后创办了《突击报》《前驱报》《太湖报》《抗战报》等多份抗日报纸。这些报纸,突出宣传抗日斗争形势和党的抗日方针政策,鼓舞和激发广大军民的抗日热忱,成为抗日救亡的嘹亮号角。

1939年冬,新四军江南指挥部决定开辟太滆抗日根据地。陈立平、张之宜等一批干部陆续进入太滆地区。1940年3月,成立中共太滆工委。为宣传党的抗日主张,发动太滆人民投身抗战,4月,太滆工委决定创办《突击报》,这是中共在太滆地区最早的报纸。当时条件极为艰苦,只有1架油印机,报纸为16开,在刻写蜡纸后,以白报纸两面油印。为收集新闻信息,张之宜带领洪海泉、张静珍两人到宜兴闸口镇朱家村王天宝家收听电台。王家单门独户,离村庄有一段距离,平时村上人不大去,也没有外乡人路过。洪海泉、张静珍两人每天晚饭后到王天宝家,工作到半夜才回去。洪海泉负责编辑、复写和油印,张静珍负责收听延安、重庆、昆明的电台新闻。报纸每隔三四天或五六天出一期,每期印刷六七十份,由设在闸口镇周信昌烟店内的秘密联络站分送各地。《突击报》出了12期后,洪海泉调往苏北,《突击报》停刊。《突击报》从创刊到停办,前后经历了两个多月,虽然存在时间比较短,但作为太滆地区的第一张报纸,它犹如在那个黑暗的年代点亮了一盏明灯,指引着当时太滆地区的抗日斗争。

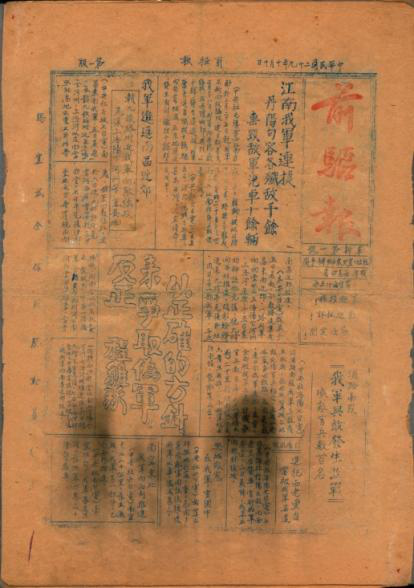

《前驱报》

《前驱报》

随着抗日斗争形势越来越紧张,必须要扩大宣传阵地。1940 年10月,太滆中心县委决定将停刊的《突击报》复刊,改名为《前驱报》。主编为储以民。报纸3日出刊一期,用8开白报纸油印,每期四版,印刷近百份,由太滆交通总站分发。就在首期《前驱报》印刷出版的同日,一张由新四军独立二团所办的四开油印小报《警钟报》也破壳而出,因其文章短小,文字通俗,非常适合老百姓阅读,太滆中心县委书记陈立平称之为 “民众喉舌”。“警钟”两字由张之宜题写,意为民族危亡到了千钧一发之际,非大声疾呼不足以警醒社会。

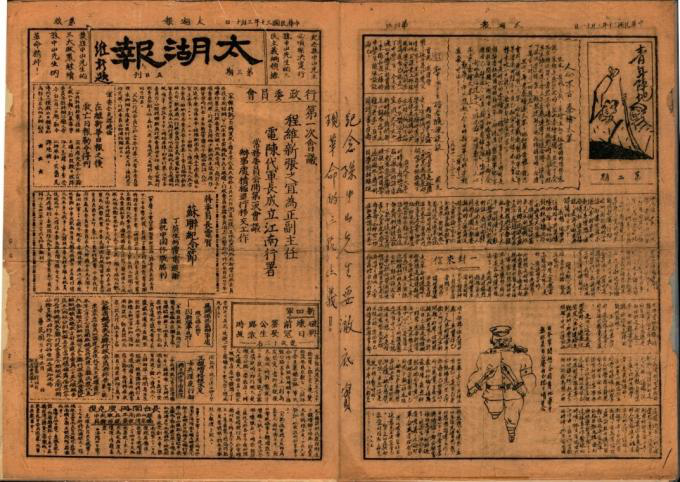

《太湖报》

《太湖报》

1941年皖南事变后,国民党顽固派加紧反共,形势更加严峻。此时,社址设在闸口一带,主编为田树凡、初为八开两版油印的《太湖报》,印刷工艺与发行量已远远不能适应当时斗争形势的需要。太滆中心县委决定扩大报纸发行范围,将油印的《前驱报》改为石印的《太湖报》。在陈立平的鼓励、支持下,谈平东苦心钻研,革新印刷工艺,将油印改为石印获得成功,不仅工效显著提高,而且字体可写得更小,版面容量增加,从此发行量激增。内容有地方新闻、国内外新闻、“燎原”文艺副刊。由于日寇经常“扫荡”、“清乡”,环境险恶,报社特备小船一艘,遇有敌情即将船驶进湖荡芦苇丛中,坚持在船上编印出版。《太湖报》前后约出了30期,版面是四开四版,开始五日刊,后改为三日刊,印数最多时达3000余份。除了党政干部和部队、学校外,当地士绅也爱看,伪区公所里也有,有时还在街上张贴,影响十分广泛。

1941年7月,新四军二支队司令罗忠毅对《太湖报》给予高度评价的同时,也指出报名战斗性不强,建议改一改,于是《抗战报》雄赳赳地诞生了。此时,日伪军加紧对太滆地区的“扫荡”“清乡”,整个形势十分紧张。为了适应这种斗争形势,《抗战报》进行了两次调整,报纸版面灵活机动,有时出八开二版,有时出四开四版。每次印数一千到三千份不等。陈立平、孙章禄等常为报纸撰写评论,并帮助报社总结经验,改进工作。《太湖报》原先用五灯收音机收录延安新华社口语广播新闻,易名《抗战报》后,在报社于1943年6月随太滆地委移驻马山后,便开始用地委的收发报机直接收录新华社消息。是年中秋节,日寇偷袭马山,电讯和印刷设备遭到严重破坏,缮写员谢鲤、工人倪仁智和手摇发电操作员老张壮烈牺牲。报社短时休整后坚持继续出版,一直坚持到1944年春天,革命形势大为好转,苏皖区党委筹建出版铅印的《苏南报》,《抗战报》才停止出版。

今天,虽然保存下来的报纸屈指可数,并不完整,但是这些残缺不堪的报纸将永远提醒我们,要始终牢记那些英勇的年轻报人。他们为了办报出生入死,把党的政策传递给群众,也把新四军胜利的消息传遍了四面八方。