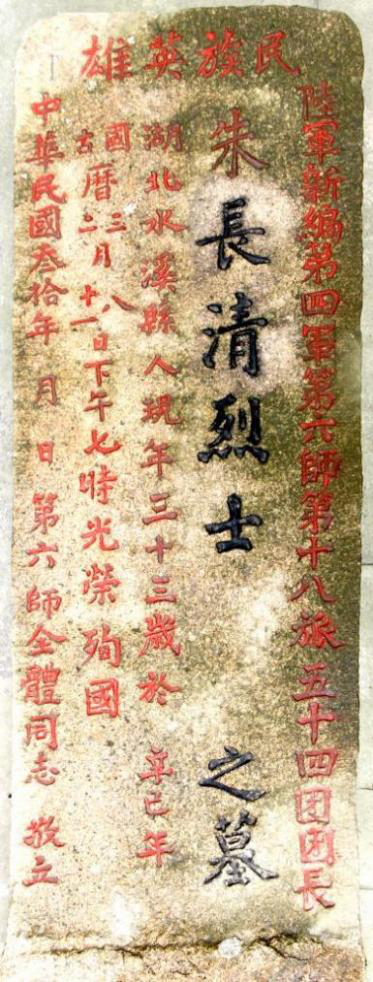

2002年夏,江阴市长泾镇蒲市村南边的大夏家出土了一块花岗岩石质墓碑,石碑高144厘米,宽53厘米,厚12厘米,清洗干净后,正面文字清晰可见,顶部从右到左横刻着“民族英雄”4个大字,下面竖刻有5行字,其中第5行赫然刻着“中华民国三十年第六师全体同志敬立”。墓碑如此高大,并且是以新四军第六师全体同志名义敬立,这在苏南东路地区未有先例,足以显示当年安葬英烈时规格之高和礼仪之隆重。

朱长清烈士墓碑

朱长清烈士墓碑

这位为人敬仰的“民族英雄”是谁呢?从墓碑上竖刻的几行文字可以得知,烈士名叫朱长清,“湖北水溪县人”,是新四军第六师第十八旅五十四团的团长,1941年3月8日傍晚7时牺牲,年仅33岁。

抗战时期,牺牲一位团长是件大事,可为何此后长达60多年时间里,这位英雄却在此间默默无闻?因为不论是询问当地人,亦或查阅资料,均未找到有关朱长清的事迹。更奇怪的是,湖北省也没有水溪县,这位长眠在长泾土地上的英雄究竟是谁?他身后有着怎样的故事呢?这一度成了留在当地干部群众心中的一个谜。

为了揭开这个谜,拂去积落在烈士身上的历史尘埃,长泾镇委托党史专家设法查找这位英雄团长的生平事迹。在查阅了党史、军史、地方史志等诸多资料,考察了朱长清可能留下足迹的地方,访问许多上了年纪的老人、老革命后,特别是查找到当年目睹朱团长牺牲的新四军战士凌伯泉的回忆录后,朱长清英勇战斗、为国献身的光辉一生终于清晰地呈现在我们面前。

朱长清1908年出生于湖北浠水(原为蕲水县,1933年改称“浠水”,墓碑上误作“水溪”)的一个贫苦农家,年少时即参加了红军,跟随部队上井冈山、战闽赣,经历五次反“围剿”,在浴血战斗中成长为能征惯战的连级指战员。中央红军长征后,他在陈毅领导下留在南方坚持三年多艰苦卓绝的游击斗争。全民族抗战爆发后,朱长清所属部队改编为新四军第一支队。1938年夏,他随所在部队挺进茅山开辟抗日根据地。在茅山,朱长清先后参加了袭击句容城、东湾据点等战斗,英勇抗击日本侵略军。因战绩不凡,1939年3月,他被任命为第一支队二团三营营长。1940年4月,新四军第三支队副司令谭震林奉命从皖南前往苏南东路创建抗日根据地,路过溧阳水西村江南指挥部,请求陈毅支援一批军事干部去东路工作。陈毅慷慨应允,点名朱长清等一批骨干随谭震林征战东路。

朱长清随谭震林到东路后,主要任务是发动民众扩建武装,壮大力量,打击敌伪,控制东路地区。在锡南地区,他率“江抗”一部收编了一些地方自卫团,9月,被谭震林任命为“江抗”四支队支队长。1940年11月,“江抗”三支队和四支队合编为第三纵队,他任纵队司令。朱长清治军有方,果敢决断,先后率部伏击日军、袭击国民党顽军马乐鸣部,缴获颇丰,受到谭震林的褒奖。1941年3月初,朱长清部被改编为新四军第六师十八旅五十四团,他随之改任团长。

此时朱长清刚刚33岁,正值英年,正是英勇杀敌、报效国家的黄金时期。可谁又能想到,一场突如其来的事故,竟然让这员爱兵为民的战将生命之钟停摆,永远定格在1941年的3月8日。

据凌伯泉回忆,这一天,朱长清率五十四团驻扎在离师部蒲市里、小庄圩不远的张缪舍村。就在不久前,他们与日军交战时缴获了一批掷弹筒,有的存在故障需要拆开排除。当天傍晚,夕阳照着村外野场,朱长清让人将掷弹筒抬了出来。战士们争着动手要试拆这“东洋货”。朱长清原是一名老红军,见多识广,又一向对手下关爱有加,他朝战士们手一挥说道:“你们离远点,这东西有危险,我来干!” 他把战士们赶得远远的,自己小心地拆起来,战士们都为他捏一把汗。突然,“轰”地一声爆响,掷弹筒爆炸了,朱长清倒在血泊中,献出了年轻的生命。

谭震林接到这个不幸的消息后,痛心不已,亲自赶到张缪舍,购置棺材,刻凿墓碑,并选定师部南边大夏家一块高地为坟地,为朱长清举行追悼会,隆重安葬自己的这位爱将。

由于当时激烈的斗争环境,朱长清烈士的墓未能保存下来。60多年后,随着墓碑重见天日,朱长清的英雄事迹不再湮没无闻。2015年8月24日,朱长清被列入民政部公布的第二批600名著名抗日英烈和英雄群体名录。

江阴市蒲市里新四军六师师部驻地旧址

江阴市蒲市里新四军六师师部驻地旧址