走进新四军纪念馆,很多观众会被一件旗袍所吸引,只见旗袍丝质面料素雅纯净,黑色锁边针脚细密,裙摆褶痕清晰可见。参观者忍不住驻足沉思,想象着它的主人生前的英姿。

王海纹生前最喜欢的一件旗袍

王海纹生前最喜欢的一件旗袍

这件旗袍的主人是一位青春靓丽的上海姑娘,名叫王海纹。王海纹原名俞中和,1924年出生于上海,她的父亲是当时享誉全国的进步大律师俞钟骆,曾经为沈钧儒等七君子案做过辩护。新中国成立后任最高人民法院委员,最高人民法院顾问。

中学时期,在表哥赵明和大姐俞启英的影响下,王海纹参加了中国共产党领导的学生界救亡协会,走上了抗日救国的道路。她和同学们组织剧团、演出话剧,如《日出》《阿Q正传》等。由于王海纹爱好戏剧,文艺特长突出,很快在舞台上崭露头角,也因此引起了敌人的注意。一天,与王海纹一起活动的两名青年学生,突然被敌人抓走。组织上怕王海纹受到牵连,更担心俞启英暴露,于是决定将王海纹转移到盐阜区鲁迅艺术学院华中分院戏剧系学习。1940年冬天,16岁的王海纹悄悄离开家,经南通、海安、东台一路辗转到达盐城。

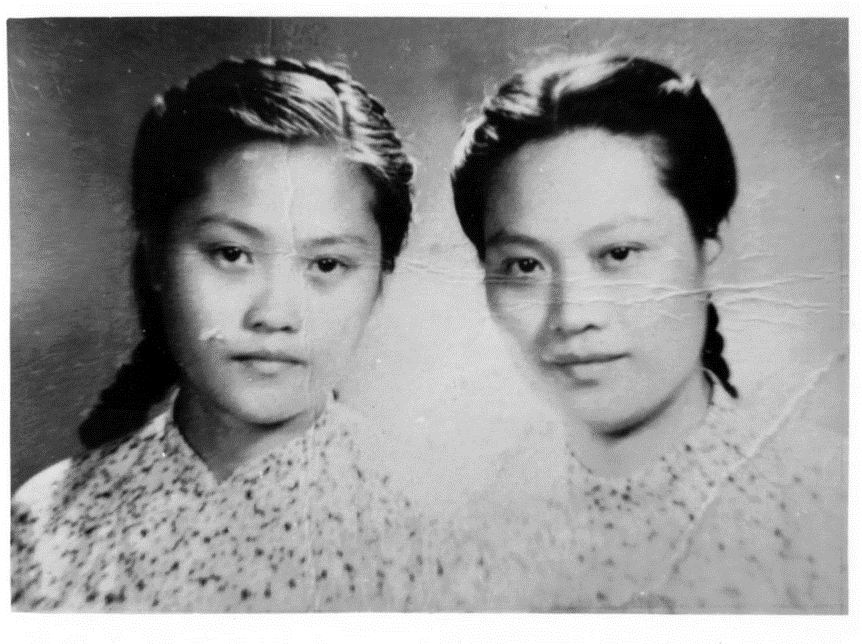

1940年夏王海纹(左)和姐姐俞启英

1940年夏王海纹(左)和姐姐俞启英

鲁艺华中分院,是皖南事变后华中抗日根据地为培养抗日救国的专业艺术人才、推动抗日文艺活动的开展而创建的,由新四军政委刘少奇兼任院长。在战火纷飞中成立的华中鲁艺,院址设在盐城西北角贫儿院一幢砖木结构的二层楼房内。办学条件非常艰苦,教室里甚至没有课桌椅,学员每人一张小板凳坐着听课,外加一块小木板记笔记,一旦遇到敌机空袭,就得带着板凳和小木板转移到附近的坟场上课。戏剧系化妆用的是自己调制好的土油彩,就连上课用来表演小品的舞台也是学员们自己动手用土垒起来的。当时大家睡的都是用稻草铺起来的地铺,吃的都是山芋干、玉米糊、红高粱和炒盐豆。从繁华热闹的大上海到贫穷荒凉的苏北盐城,王海纹脱下了旗袍,穿上了军装,很快适应了战地艰苦的生活,积极参加到轰轰烈烈的以抗战为主题的文化运动中。据王海纹的亲密战友江怒后来回忆:“敌人的封锁使我们三顿玉米山芋干粥一连吃了四五个月,但就是这样的环境,大家还是精神饱满,心情舒畅。到抗日根据地去本来就是为了追求真理和抗日救国嘛,哪能计较住什么房,吃什么饭呢?”

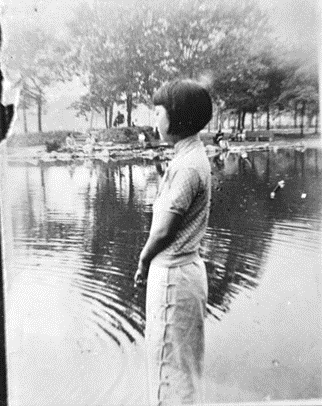

王海纹参军前在上海市中国女中读书时摄于复兴公园

王海纹参军前在上海市中国女中读书时摄于复兴公园

王海纹和鲁艺的师生们一起教唱抗战歌曲,演出戏剧、排练舞蹈,极大丰富活跃了盐城地区的文化生活,鼓舞了根据地军民的斗志。他们创作《新翻版》《汪逆之泪》等作品,淋漓尽致地刻画了汉奸卖国贼的丑恶嘴脸,公演《皖南一家》《王玉凤》《惊弓之鸟》等剧目,揭露国民党顽固派假抗日真反共的阴谋活动,在根据地抗战文化活动中影响很大。

年轻的王海纹很快成长为一名党的文艺战士。她既是话剧队的演员,又是合唱队的歌手,还是戏剧系女生班的副班长。在当年盐阜区文艺界中,可谓是一朵美丽光彩的文艺之花。她在话剧《重庆二十四小时》中饰演的“孔二小姐”,把飞扬跋扈的“孔二小姐”演得淋漓尽致,无比传神。著名戏剧家刘保罗、许幸之也很欣赏她的表演,认为她是很有培养前途的演员。陈毅多次看过她的演出,对她的表演大为赞赏。

然而,这一切的美好在 1941 年7 月戛然而止。日伪军为了摧毁新四军军部,集结1.7万余兵力,对盐阜区发动了大规模“扫荡”。鲁艺师生奉命转移。7月24日凌晨,一路连夜行军、早已疲惫不堪的师生们刚到达建湖县北秦庄宿营后不久,突然,“突突突”的马达声刺破了黎明前的寂静。是日军的汽艇!就在师生们紧急集合、火速撤离出北秦庄外还没多远的时候,只见日伪军100多人气势汹汹地扑来,一场意外的遭遇战打响了。子弹像雨点般从四面八方袭来,师生们不断倒在敌人的扫射中。王海纹和几位女同学被堵在了桥南的河岸上。“抓活的!抓活的!”敌人狞笑着向她们步步紧逼。眼看突围无望,几位女生振臂一呼:“姐妹们,我们宁死也不受辱!”没有瞬间的犹豫,王海纹和其他女生都纵身跃下,投河殉国。牺牲时,王海纹年仅17岁。

在鲁艺期间,王海纹一共只给家里寄过两封信,此后便音信全无。为了等候这个离家的孩子,母亲时常守在门口,望啊,盼啊,这一盼就是 40 年。不管家人怎么劝说,母亲始终不肯搬家。她说,我怕海纹回来,找不到家啊。可是母亲不知道的是,当年海纹离家参加革命,她找到同学家时,海纹就在二楼躲着。那是她们母女最接近相见的一次,也是此生最后的一次。

一直在寻找妹妹下落的俞启英,1986年在上海新四军研究会办公室与为烈士寻亲的新四军纪念馆的同志偶遇,久远的历史瞬间被激活,45年的寻找终于有了结果。随后她特意将妹妹生前最喜欢的一件旗袍和镶有海纹头像的戒指带来盐城,捐赠给了新四军纪念馆。更令人欣慰的是,2022年1月21日,经过纪念馆和相关部门多年的努力,民政部颁发了王海纹的烈士证明。这份迟到了 81年的烈士证明,见证着王海纹他们那一代青年人为追求民族独立与人民解放的奋斗牺牲,更激励着一代又一代青年前赴后继、不忘初心,在新的征程上续写时代华章。

镶嵌有王海纹头像的戒指

镶嵌有王海纹头像的戒指