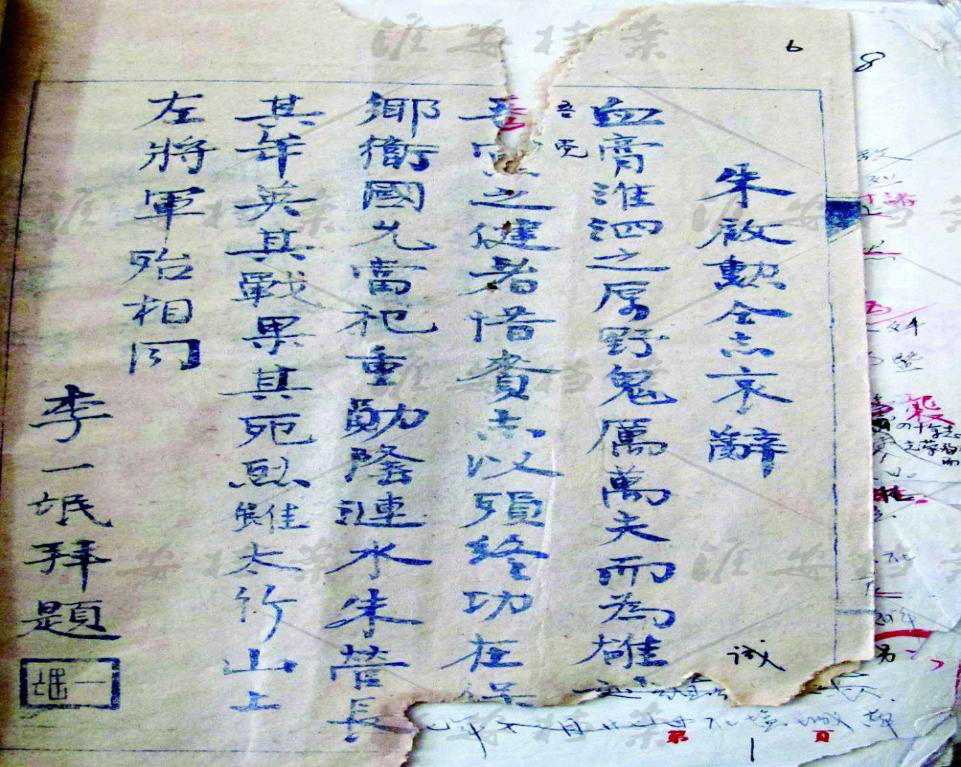

这是一份历经82年的烈士悼词,因为时间久远,白纸已经泛黄破损,所幸上面的字迹依然清晰。

时任苏皖边区政府主席李一氓题写的悼词

时任苏皖边区政府主席李一氓题写的悼词

悼词全文如下:“血膏淮泗之原野,鬼厉万夫而为雄,诚吾党之健者,惜赍志以殒终。功在保乡卫国,允当祀重,勋隆涟水。朱营长其年英、其战果、其死烈,虽太行山上左将军殆相同。”这篇情真意切又极其悲愤的悼词是时任苏皖边区政府主席李一氓所题,悼念的朱营长就是在苏北大地赫赫有名的朱氏三杰之一的朱启勋。

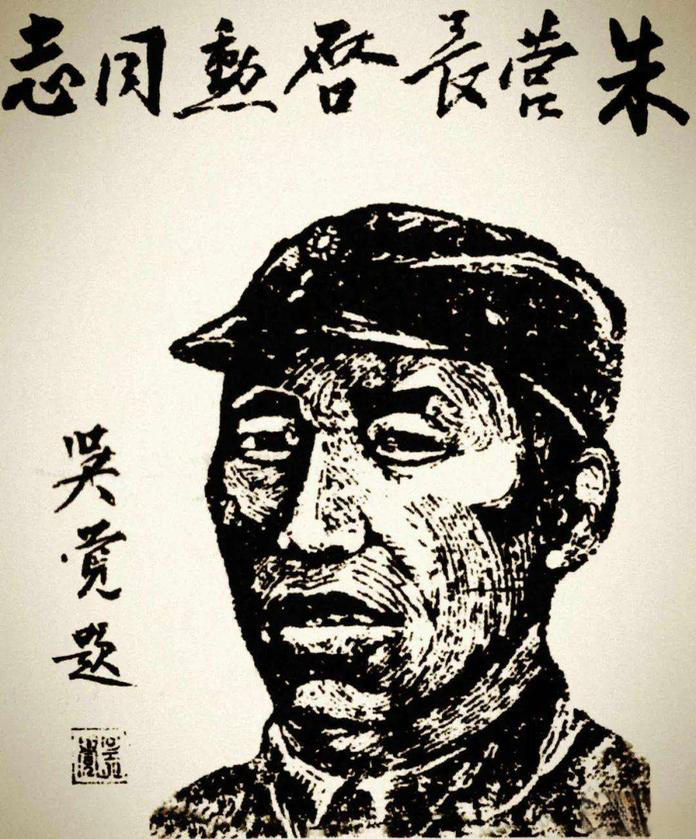

朱启勋(木刻)

朱启勋(木刻)

朱启勋,1909年出生于涟水县成集乡朱南荡的一个地主家庭。虽然从小家庭条件优越,衣食无忧,但耳闻目睹国弱民贫、列强压迫的社会现状,朱启勋在学生时代就立志报国,投身革命,积极从事革命活动。他15岁在淮阴县大兴庄小学上学,20岁入涟水县中,因参加学校的学生运动,被学校开除。后又考入黄渡乡村师范学校,刚半年又因参加学潮被开除回家。1930年8月,他参加了淮盐地下党组织发动的“八一”暴动。暴动失败后,在革命转入低潮,地方党组织遭受严重破坏的形势下,朱启勋没有消极,仍在家乡成集一带抗暴打匪,保护群众。

全民族抗日战争爆发后,朱启勋联络一批进步青年四处奔走呼号,宣传抗日。1938年,他与堂弟朱启宇、堂妹朱启杰等人一起参加涟水县抗日同盟会,并在成集成立支会,广泛开展抗日宣传和武装民众的工作。1939年3月1日,日军侵占涟城。3月17日,朱启勋与林士钧等17人发起成立了“涟水抗日独立营”。6月,在中国共产党的领导下,涟水抗日独立营和淮阴抗日义勇队合编为八路军陇海南进支队第八团,朱启勋任二营四连连长。同时,他光荣地加入了中国共产党。为了支持党和人民军队,朱启勋变卖家中田产用作部队经费,舍小家为大家。1939年12月,朱启勋任八路军陇海南进支队第三梯队八团二营营长。部队在朱南荡整训时,营部就设在他家的前院。在整训期间,他始终没空到后院看望一下妻儿老小。部队整训结束要转移时,孩子有事前去喊他,他才随孩子到后院和家人见面,但未说上几句话,就又随部队出发了。父亲病重,几次捎信叫他回去,他都因战事紧张,无法抽身回去看望。

1941年春,八团上升为主力,改编为新四军独立旅第三团,朱启勋仍任二营营长。一次,朱启勋率部到孙圩,发现圩里已经被国民党顽固派第三十三师一部占领,面对敌强我弱的情况,他当机立断,指挥战士高唱八路军抗日歌曲。圩内的国民党军队听到歌声以为是八路军的主力部队来了,吓得立即带着人马逃走了。朱启勋不费一枪一弹占领了孙圩。

1942年夏,三团奉命到泗阳、宿迁一带参加反“扫荡”战斗。6月中旬的一天,部队到达陆集外围据点,朱启勋命令所属3个连从三面包围伪军,出其不意,一枪未发活捉了20多个敌人。几天后,朱启勋指挥第二次攻打陆集的战斗,队伍以迅雷不及掩耳之势冲进陆集街,街上的30多个伪军来不及躲进大据点,出了圩门向西逃去。朱营长命令四连跟踪消灭这股敌人,将敌人包围在陆集西南3里远的曹庄土炮楼里。敌人十分顽固,拒不投降。天色将晚,朱启勋亲自到前沿指挥,命令战士抬来了粗木碓,撞开炮楼下面的铁门,敌人居高临下开枪还击。朱营长看到这股敌人如此冥顽不化,决定火攻曹庄土炮楼。柴火在炮楼一层点燃后,炮楼上的敌人鬼哭狼嚎,忍受不了烟熏火烤,只得乖乖投降。二营经过10多天的战斗,拔除了陆集的外围据点。俘敌40余人,无一伤亡。

朱启勋采用政治攻心和偷袭等战术,仅用十多天时间,就扫除了陆集外围的孙圩、曹炮楼等据点,使伪军不得不龟缩到陆集中心据点内固守待援。陆集据点炮楼很高,外加周围有铁丝网、鹿砦、土圩、水沟等障碍,四周又是一片开阔地,易守难攻。朱启勋分析形势,决定留下少数部队在外围佯攻,主力退出陆集街,进一步作攻坚准备。但是,当数倍于新四军的宿迁日伪军猛扑到陆集街头时,部队还是陷入了被动挨打的境地。面对猝不及防的危急情势,朱启勋果断地对警卫排发出“冲出去”的命令。说完他就拔出驳壳枪,带头向外冲。可是,当他一枪撂倒封锁街头的敌机枪手时,敌人枪弹打中了他的右腹。他强忍剧痛,用右手捂住伤口,左手继续向敌人射击,又接连击毙几个敌人,迫使敌人不敢近前。鲜血顺着手腕不断往下滴,他全然不顾,继续镇定地指挥警卫排突围。在翻越一个墙头时,由于用力过猛,肚破肠出,行走十分艰难。他用力捂住流出的肚肠,以惊人的毅力指挥警卫排且战且退。终因流血过多,在离战场约二里处昏迷过去,战士们赶忙抬着他向后方医院转移。令人痛惜的是,尚未赶到后方医院,朱启勋就已壮烈殉国,时年33岁。

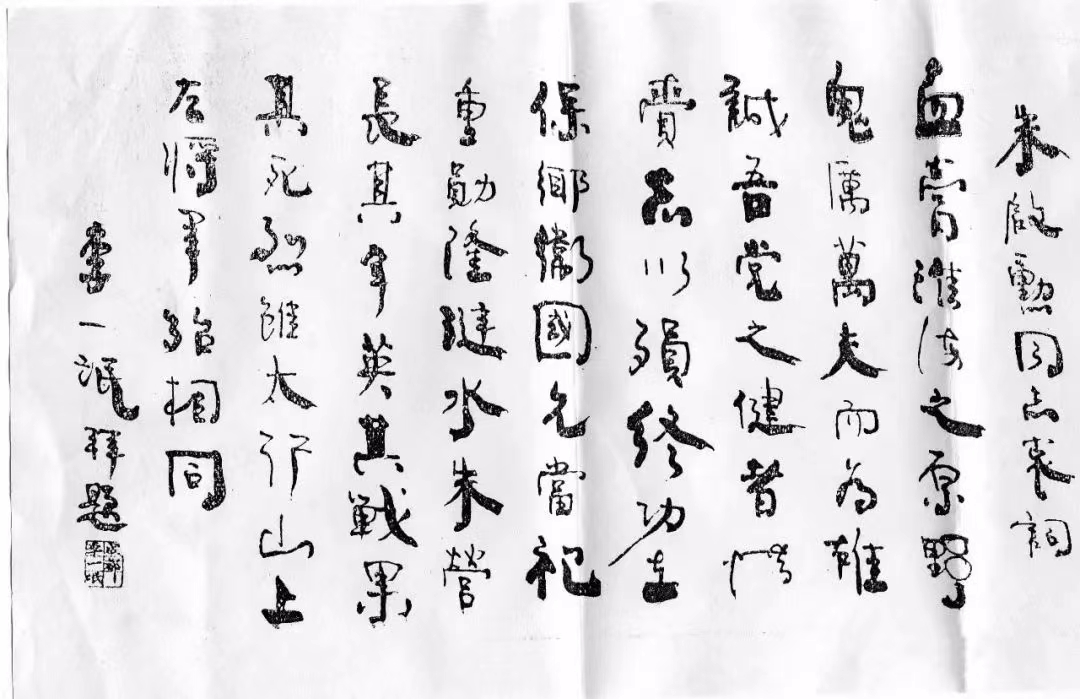

1980年,时任中纪委副书记、曾在淮海地区战斗多年的李一氓为已经牺牲38年的朱启勋重题悼词,深切怀念这位曾经在淮海大地手盘热肠勇战日寇的民族英雄。

1980年李一氓为朱启勋重题悼词

1980年李一氓为朱启勋重题悼词