1954年,读小学四年级的唐正理在家中的橱柜里翻出一捆书,出于好奇他一本本翻看。突然,一本封面上端正写着“唐坚”二字的酱褐色、比手掌稍大、毛边纸材质的日记本使他心跳骤然加快。“唐坚”——这不正是自己在心中呼唤了无数次的父亲嘛!唐正理急切打开日记本,似懂非懂读着里面的内容。就这样,在父亲牺牲十余年后,唐正理跨越时空在父亲向往并为之奋斗的幸福、安定的生活环境中,与父亲有了最初的邂逅。

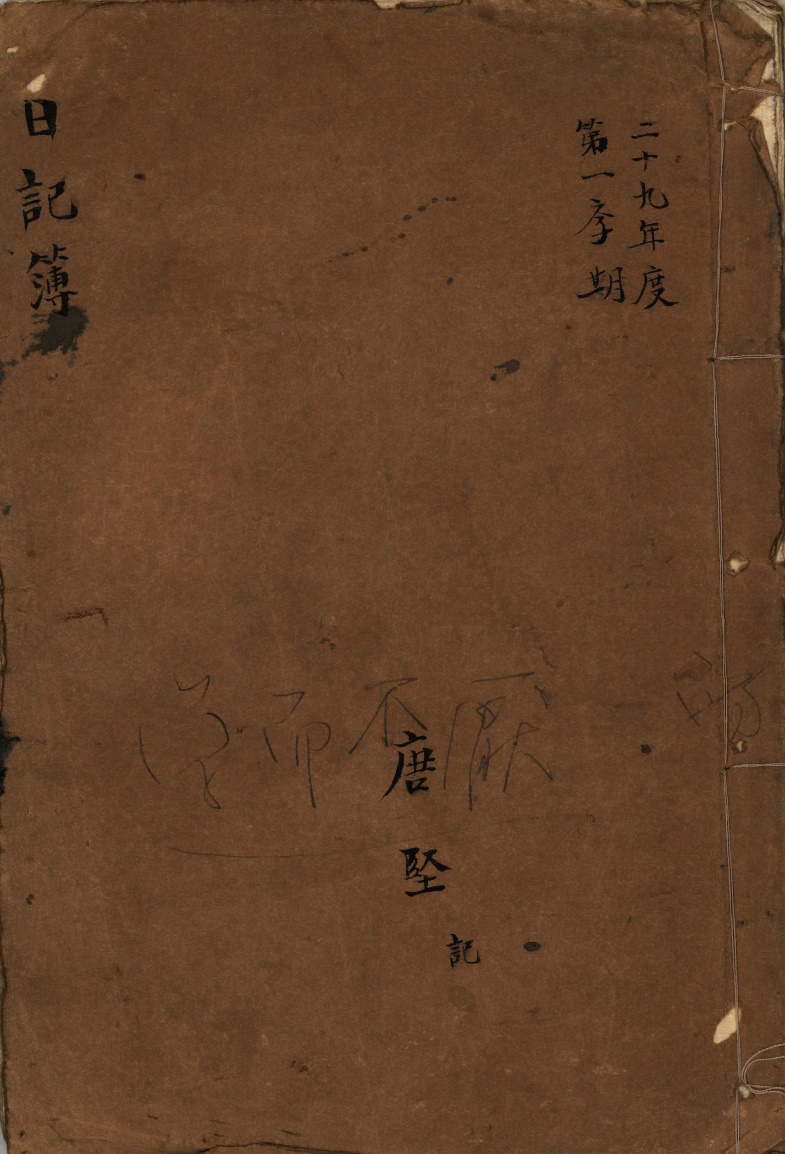

《唐坚日记》封面

《唐坚日记》封面

此前,唐正理从亲人和父亲生前战友和领导的回忆中,记住了父亲短暂一生中的一个个片断。

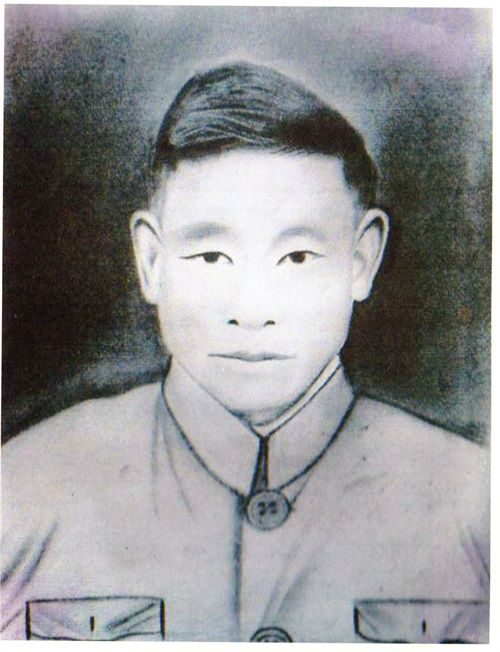

唐坚画像

唐坚画像

唐坚又名唐大如、唐大儒,1919年5月出生在泗阳县松张口乡(今爱园镇)。在汉民私立中学读书时,因为日机轰炸、学校被毁而失学。1941年夏,在妻子支持下,唐坚经中共泗沭县委介绍,来到盐城中国人民抗日军政大学第五分校学习,毕业后,分配在新四军三师政治部工作。1943年秋,在深入涟水李圩日军据点做地下工作时,因叛徒出卖,为掩护其他6位战友安全撤退,唐坚被日军逮捕,虽经严刑拷打,只字未供,后惨遭敌人割喉,壮烈牺牲,年仅24岁。牺牲前,唐坚大义凛然地写下“头可断,血可流,宁死不做亡国奴。中国人,唐坚”。父亲牺牲时,唐正理才3岁。

这本日记本燃起了唐正理寻找更多父亲文字遗存的希望,后来他又陆续找到了父亲的照片和学生时代的作文、读书笔记,一遍遍捧读父亲的遗作,仿佛在和父亲对话,感受着父亲炽热的爱国情怀,父亲的形象也愈发鲜活起来。

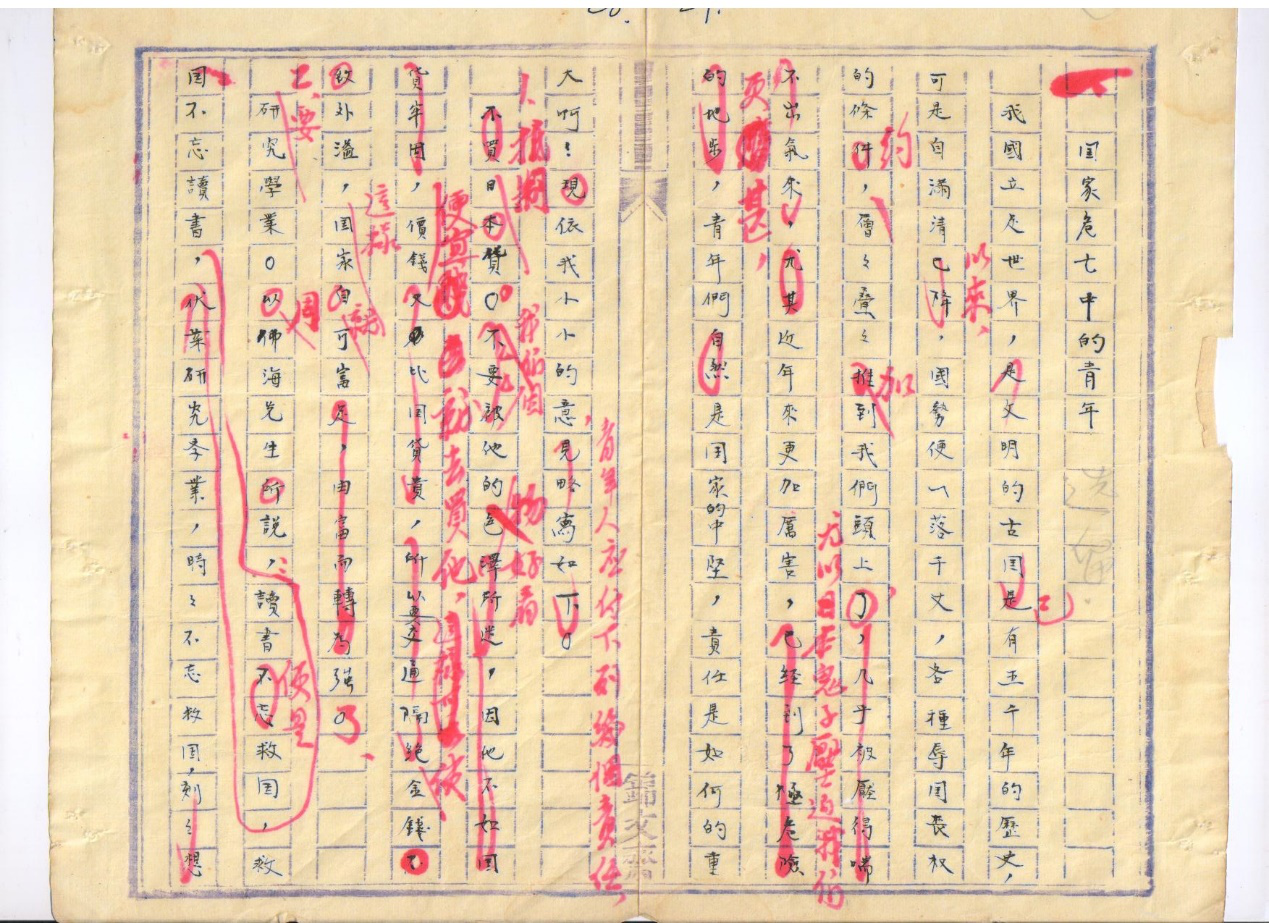

唐坚:《国家危亡中的青年》

唐坚:《国家危亡中的青年》

全民族抗战爆发后,1938年,唐坚在日记中悲愤地控诉日本侵华的罪行:“哎,我们中国本有广大的土地,四万万的同胞,是世界文明的古国。就历史上讲,也有最光荣的史实,想不到在去年的时候,有那东瀛日本兽性爆发,他趁我政府没有准备,就用猛烈的炮火向我国攻打。又用大炮、飞机轰炸国内各地,又夺我上海,占我镇江,于是又把我繁华的首都也占了去,得寸进尺,一点也不放松,如华北被他占去,数省被占,他还嫌不够,还想把整个中国夺去,并用种种残酷的手段虐待人民。我国这次的大耻辱真是笔墨所写不完的。”

眼见日军侵华日军犯下的暴行,唐坚在《国家危亡中的青年》一文中呐喊:“要有牺牲的精神,国家既到这样的地步,我们就不能再犹豫了,我们想既是生死关头,我为国民的,更不应有偷生怕死的心。我们就应把四万万的散沙般的同胞团结起来,拿着枪,持着刀,站在一条线上。”

怀着抗日救国的愿望,唐坚同许多进步青年一样,响应中国共产党的号召,毅然投笔从戎,投身于抗日战争的洪流中。

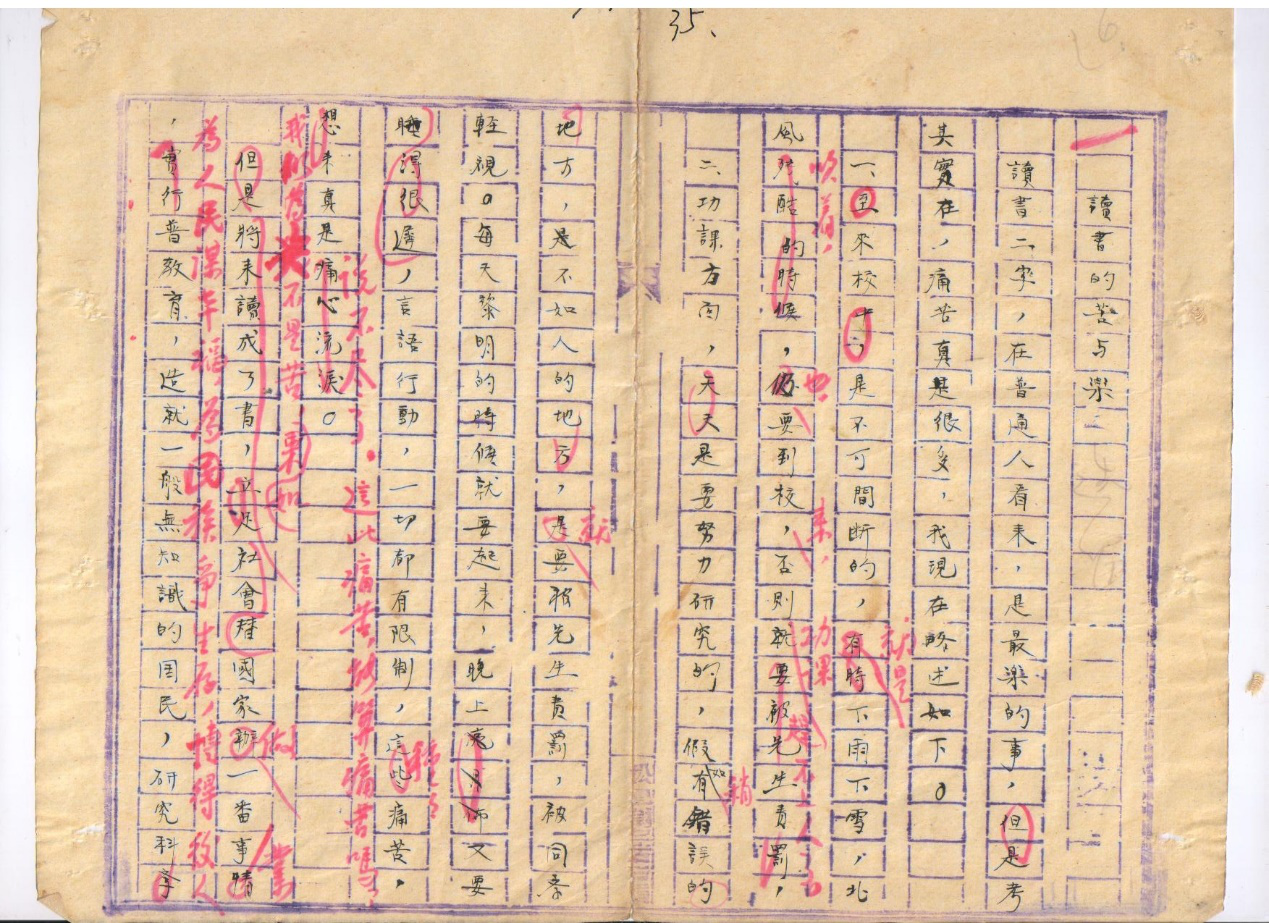

唐坚:《读书的苦与乐》

唐坚:《读书的苦与乐》

在《读书的苦与乐》中,唐坚满怀希望地憧憬着中华民族的伟大复兴,“将来读成了书,如果立足社会替国家做一番事业,为人民谋幸福,为民族争生存,博得世人敬仰,或研究科学,创造出许多新事物、新利器,做杀敌的工具,以整顿我破碎山河,生灵涂炭的国家,拯救我水深火热的同胞,扫尽社会上的一切障碍,使我祖国在世界上称雄,复兴伟大的中华民族!光荣,那时才真快乐呢”!

唐坚在日记中也多次写到家乡:“家庭住在泗阳第四区,王集镇北,松张口乡,村中有我一所茅舍,北面有砂礓河,河内流水汩汩,村东有马路一条,交通便利,村周围种着许多树木,空气很新鲜。”他也曾这样剖析过自己:“我的性情是温和的……所受打击都能忍让,从来没有什么过不去的事……但是,我不能够屈服于他人那无理强权下,那是我决不能够忍受的”。最终,为了可爱的家乡,为了挽救国家,性情温和的唐坚,拜别双亲,吻过襁褓中的爱儿,毅然加入抗战一线,用生命践行了“宁死不做亡国奴”的誓言。

《随安居文稿》封面

《随安居文稿》封面

为秉承父亲的遗志,传承红色基因,退休后的唐正理老人,不顾年迈多病,执着地对父亲的遗稿进行整理、编纂。2013年9月,一部汇集了唐坚烈士学生时代32篇作文、69篇日记、23篇读书笔记的《随安居文稿》终于问世。随后,他又将父亲的日记捐赠泗阳县档案馆永久保存。今天,读着这本80多年前日记中力透纸背的文字,我们仍能感受到烈士不惜牺牲、报效国家的赤子之心,为烈士将个人的命运与国家和民族命运紧密联系在一起的家国情怀所动容。