“她不是伟人,

也不是圣人,

她是中国共产党的普通党员,

一个热爱人民的新四军医生,

人们至今怀念她!”

这首简短而朴实的小诗,歌颂的就是曾被华东军区授予“南丁格尔”称号的钱讷仁医生。

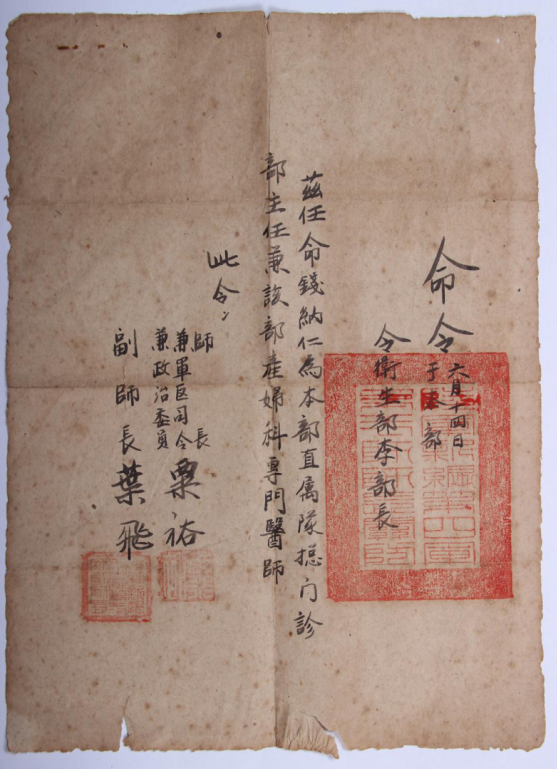

1944年新四军第一师授予钱讷仁的委任状

1944年新四军第一师授予钱讷仁的委任状

苏皖边区政府旧址纪念馆收藏着一件珍贵的国家二级文物——1944年钱讷仁被任命为第一师直属队总门诊部主任兼产妇科专门医师的任命状。展开岁月的卷轴,回到那战火纷飞的年代,它仿佛一台小小的历史录影机,记载了“钱妈妈”接生婴儿的每一声啼哭、精心抚育伤患的每一个微笑、英勇机智抢救生命的每一瞬间。

钱讷仁,原名钱瑞芳,1901年出生于江苏海门。早年不满包办婚姻,力图求学自立,在兄嫂支持下,通过勤工俭学,就读于上海同德医学院妇孺产科系。1928年毕业后,在沪、浙、苏一带行医。她原本怀有独身主义的思想,后与同乡季方经十年同甘共苦,相知相惜,终于放弃独身初衷,结为伉俪。讷仁,是季方为她取的号,出自《论语》,意思是“仁而不言”。她很喜欢这个名字,就一直以“讷仁”为名。

1938年,季方以钱讷仁在上海静安寺愚园路开设的妇儿产科诊所做掩护,从事情报和对国民党杂牌部队的争取工作。他奔走苏中各处,极力推动团结抗日。黄桥决战后,季方领导成立了实际由共产党领导的江苏省第四区抗日游击指挥部。钱讷仁应季方的召唤,来到位于如东掘港的苏四区抗日游击指挥部,投入抗战,任军医处主任。

1942年1月,钱讷仁加入中国共产党,因为“火线抢救伤员勇敢,热心为老乡治病,群众关系非常好,工作极端负责且能劳动”,本应半年的候补期缩短,提前3个月转正。

1943年初秋,钱讷仁又随季方到淮南黄花塘新四军军部学习,之后任新四军第一师直属队总门诊部主任兼产妇科专门医师、苏中行政公署卫生处主任。

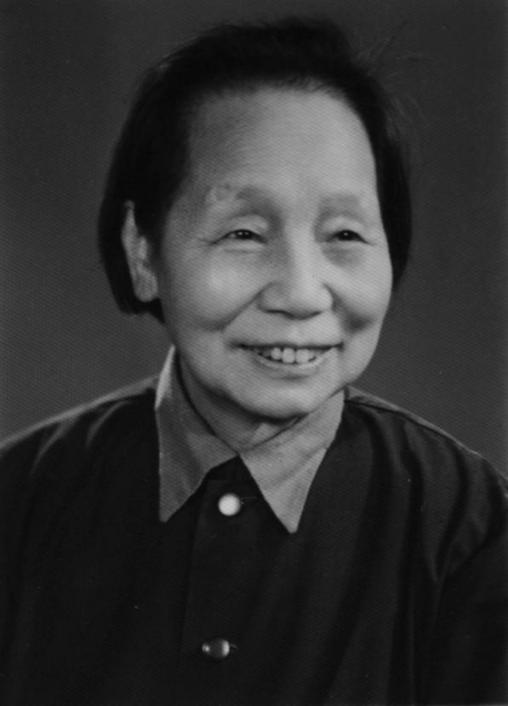

钱讷仁

钱讷仁

钱讷仁所学专业是妇孺产科,她对战争中许多女同志易患妇科病,尤其害怕结婚生育,感同身受。她教孕妇危急时如何自救,鬼子“扫荡”时,王本英等同志就是躲在磨房中自己接生的。钱讷仁安定下来就写文章、开讲座、办班,普及妇幼卫生保健及节育常识。

根据地科班出身的医生奇缺,当时患疟疾的很多,还没到夏天就开始流行。钱讷仁经常忙得夜以继日,有时门诊量多达200人次。在军部发现天花时,她率队跑到各单位种牛痘,忙得汗流浃背,一天完成200多人的接种。无论多忙多累,凡有急症,无论白天夜里,钱讷仁迈着一双“解放脚”(缠过又放开的小脚),随叫随到。她对干部、战士、老百姓一视同仁,不知救治了多少难产妇与重症患儿,使他们转危为安。

据一位叫沙希屏的老人回忆,当年她在生儿子的时候早产又加上难产,两天两夜没有生下来。家属来找钱讷仁求救,钱讷仁二话没说,背上接生包就跟着出发了。寒冬腊月,冰天雪地,到了地方,不喝水,不歇气,立马开始接生。这时产妇连脉息都几乎没有了,经钱讷仁全力抢救,终于保得母子平安!就在大家准备舒一口气时,偏偏这时日、伪军进村“扫荡”!钱讷仁镇定自若,机智沉着地把刚生下来的婴儿放在脸盆里,端着脸盆随部队突围,最终保全了孩子的性命。沙希屏刚出月子,两口子就抱着孩子、挑着土产,特意来感谢钱妈妈!钱讷仁却直率地批评道:产妇应该休息,不该走这么远的路……

当年钱讷仁使用的木质听诊器

当年钱讷仁使用的木质听诊器

抗战胜利后,钱讷仁任苏皖边区政府卫生处医务科长,兼清江市(今淮安市)大众医院副院长。1946年6月,清江市附近村庄霍乱流行。钱讷仁率领3名医生竭尽全力救治患者,抢救了垂危者268人,轻症千余人。因工作积极,1945、1946连续两年,钱讷仁被评为一等模范。

1947年10月,钱讷仁调华东解放军官教导总团,任卫生处医务主任。钱讷仁自觉执行党的政策,对俘虏一视同仁,精心救治护理,使他们深受感动,加快了立场的转变。1948年华东军区授予钱讷仁“南丁格尔”称号。

新中国成立后,钱讷仁多次被评为特等模范、优秀工作者。由于耳疾不能听诊,1955年后转到幼教岗位工作,又被评为优秀教育工作者、全国三八红旗手。