在宜兴市高塍镇有个村子叫志泉村,这是为了纪念一位从这里走出去的革命烈士,一位乡亲们眼中的“好好先生”,一位心系百姓、廉洁奉公的共产党员。他,就是周志泉,曾先后任抗日民主政府副乡长、副区长兼区大队长和区长等职,1946年2月壮烈牺牲,时年42岁。

周志泉(1904-1946)

周志泉(1904-1946)

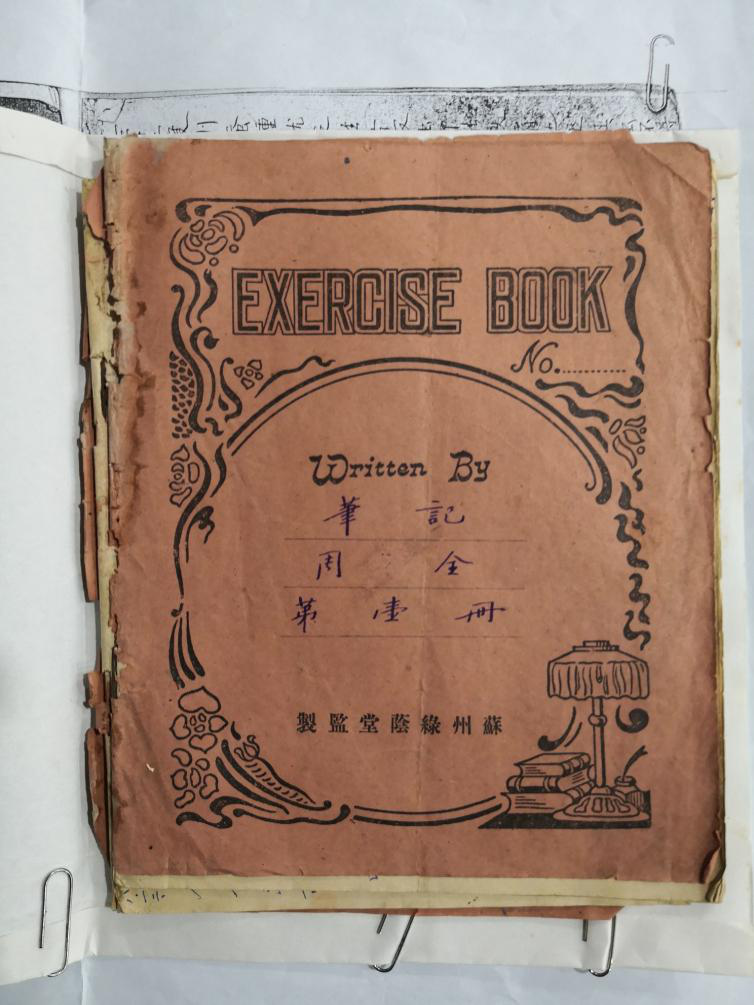

周志泉养蚕笔记手稿

周志泉养蚕笔记手稿

周志泉,1904年出生于高塍镇鸦鹭栖村一个穷秀才家中,少时随父读了几年私塾,后因家贫无力支持而辍学回家,从事田间劳作。1932年,考入吴县浒墅关蚕桑训练班,学习结束后,受聘为高塍镇赋村的“济农蚕种场”的蚕桑指导员。在指导村民养蚕过程中,他走村串乡,更加体会到老百姓的辛劳穷苦。正义感与同情心在胸中一点一点滋生壮大,敦促着他不断为苦难的乡亲解决困难,提供帮助。

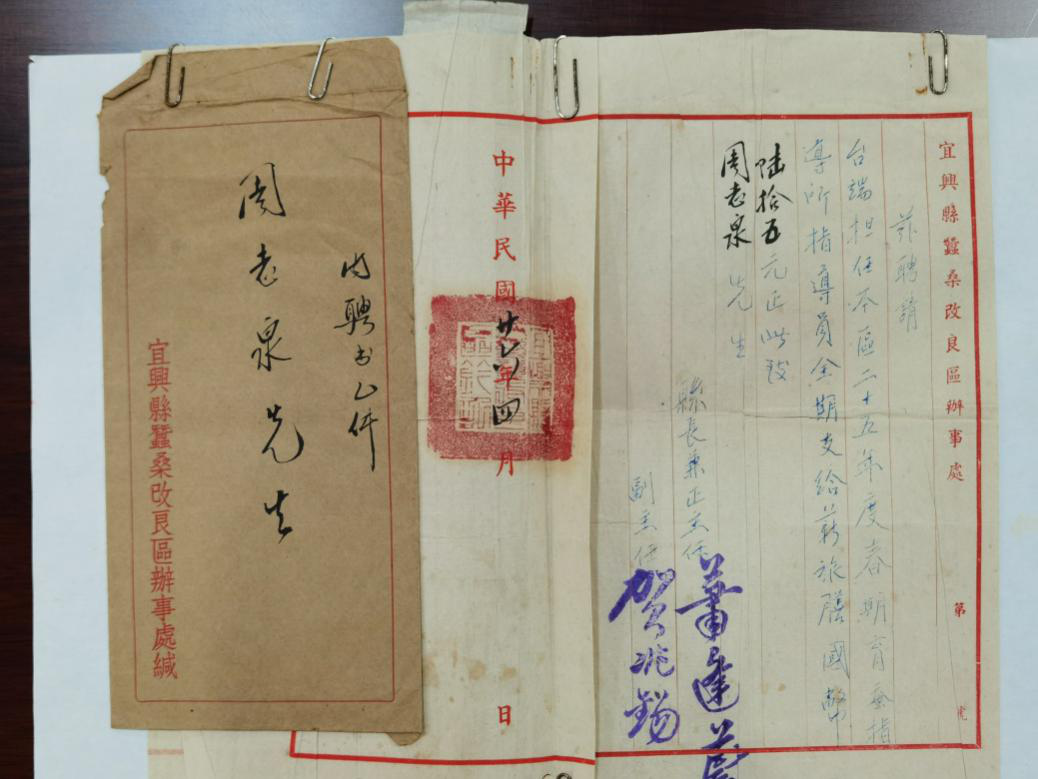

图为宜兴县农桑改良区办事处寄送周志泉的育蚕指导员聘书及信封

图为宜兴县农桑改良区办事处寄送周志泉的育蚕指导员聘书及信封

周志泉发现贫苦农家老人去世,家人无钱安葬时不得不冒风险借高利贷,就在村上办起了“老人会”和“储蓄会”。加入“老人会”的老年人,每人每年交半元会钱,待老人去世时由老人会负责出钱安葬;“储蓄会”则是发动大家把省下来的零钱储蓄起来,会员有困难,可向“储蓄会”借钱,而不必去借高利贷。同时,储蓄会还起到了限制赌博的作用。“老人会”和“储蓄会”的建立,帮助了不少村民,深受百姓欢迎。

老百姓为什么会放心把钱交给周志泉?难道不怕他挪用吗?不会的,因为在老百姓眼中,周志泉可是乡亲们的“好好先生”!他不仅无私地将养蚕知识传授给乡亲,组织合作育蚕,创建合作烘房,而且带头与豪绅地主作斗争,保护百姓的利益。周志泉办事公道,乡亲们都信得过他。

1940年初,新四军派遣干部大力开辟太滆地区,民运工作干部黄则民等首先来到鸦鹭栖村,深入群众大力宣传中国共产党抗日救亡的主张。周志泉的抗日热情和乐于为群众办事的精神受到新四军干部的赏识,同年秋,他被批准加入中国共产党。入党初期,组织同意他担任鸦鹭栖村的保长,要他明里应付敌人,暗里做抗日工作。鸦鹭栖附近的茫茫滆湖和万顷芦苇是与日伪军斗争的好地方,新四军的伤员在此隐蔽治疗,电台在此发报,大批的粮食、物资也在此分散保存。不久,周志泉被任命为赋村乡抗日民主政府副乡长,较好完成了党交给的减租减息和支前扩军工作,团结了一批上层人士,很快打开了赋村乡的抗日斗争局面。

熟悉周志泉的人都知道,他有一件褪了色的蓝洋布长衫,穿了一年又一年,补了一次又一次,白天当衣,晚上当被。同志们都劝他换一身新衣裳,他总是笑笑说:“为什么要换呢?这不是蛮好的吗?穿旧的比穿新的舒服,一点不用当心。”他为何如此节俭呢?是没有钱吗?要知道,他经手的款子可是用麻袋装的,有时还带着几根金条。但他说,这是人民的血汗钱,是筹集起来用于抗日事业的,一分钱都不能私自动用!

1942年上半年,周志泉始任塘渎区副区长兼区大队长,不久升任区长。为了抗战事业,他对疾病缠身的妻子和年幼的女儿都顾不上给予哪怕稍多一点的关照。他放不下手里的工作,更不能用公款给妻子治病。1944年6月,妻子病故,此时,周志泉担任塘宋区(1944年5月,宋渎区政府遭敌破坏,组织上决定将之与塘渎区合并,建立塘宋区)区长没多久,临危受命、忙于公务的他两天后才得到消息,悲痛不已,内心深感自责。但即便如此,他依然一直坚守在革命岗位上。

抗战胜利后,新四军北撤,周志泉奉命留在原地坚持斗争,率领武工小组与敌人展开针锋相对的斗争。不幸的是,在1946年2月1日(除夕)夜,他在杨家村为游击队筹集经费的消息被敌人得知。敌人迅速调集兵力,包围了周志泉等人所在的杨家村。周志泉果断作出突围决定。为了掩护同志们安全撤离,他把敌人的火力引向自己,在不幸中弹后,他忍住巨痛,用尽全身力气,从芹菜地里爬到一个坟堆旁,艰难地把随身携带的记事本和机密文件撕成碎片,搅在烂泥里,并把党员和战士名单嚼烂后吞下肚去。狂暴的敌人将全村人集中在一起,扬言搜不出周志泉就要把全村人处死。敌人严刑拷问全村老幼,逼迫村人交出周志泉。怒火万丈的周志泉虽然重伤在身,依然用尽全身力气站起来喝道:“周志泉在此,不要冤打老百姓,有种的冲我来!”敌人蜂拥而上,向他射出无数罪恶的子弹。周志泉牺牲后,敌人用铡刀铡下他的头颅,悬挂在宜兴城中的蛟桥上和高塍镇的中心桥上示众。

周志泉牺牲了,他把一切献给了国家、献给了人民。1958年冬,当地为他树碑建陵,人称“志泉陵”;1969年,宜兴县政府将鸦鹭栖村改称“志泉村”。周志泉一心为公、舍己为民的高贵品质,在人们心中树立起一座不朽的精神丰碑。